前回「多様化する従業員の家庭事情にどう対応する? メリット・デメリットを踏まえた転勤制度の考え方」では、人事における転勤の影響などについて紹介しました。今回は転勤制度の見直しの必要性について解説していきます。

転勤制度見直しのポイント

働き方に関する価値観が多様化し、企業、従業員を取り巻く環境も変化している今、企業はどのような観点で転勤制度やその運用を見直すべきでしょうか。

転勤のメリット、デメリットを考慮した上でデメリットが大きいと判断した場合は、転勤制度そのものに変更を加えることや運用方法の見直しを検討する必要があります。本章では、転勤制度の見直しにおいて着目すべき3つのポイントをご紹介します。

従業員個人の事情や意向を考慮した対応を行う

1つ目のポイントは、転勤制度そのものではなく、従業員とのコミュニケーションや運用方法を見直すものです。

前述したように転勤は従業員の生活に大きな影響を与えます。そのため、従業員個人の事情に配慮して転勤を取りやめたり、従業員に拒否権を持たせることは、望まぬ転勤を減らし、エンゲージメントの低下や退職防止につながります。

ただ従業員の意向に100%従ってしまうと、思うような人員配置ができず、事業運営に支障が出ることも想定されます。そのため、従業員の意思や事情にどの程度配慮するか、自社の方針に合わせ、下記の観点で見直しましょう。

転勤の拒否権

転勤の拒否権は、従業員に転勤を伝えた際、従業員側にその拒否権を持たせることです。業務上、必要な転勤命令であれば原則従業員に拒否権はありませんが、企業の判断で拒否権を持たせている企業も存在します。

従業員への事前相談の有無

従業員への事前相談の有無は、転勤候補者を絞り込み、辞令を出す前の段階で、転勤できそうかどうか従業員に事前相談することです。

個人事情への配慮

個人事情への配慮は転勤候補者を絞り込む際や最終決定をする際に、人事や現場部門が候補者の個人事情を参考にすることを指します。

個人事情で何を配慮するかは企業ごとに異なりますが、以下のような例が挙げられます。

【従業員に配慮する事項例】

- 本人の健康状態

- 家族の病気・介護

- 子供の教育・進学

- 配偶者の妊娠・出産

- 配偶者の仕事

- 住宅の取得

転勤の拒否権、従業員への事前相談の有無、個人事情への配慮といった転勤制度の方向性見直しの観点3つを踏まえて、企業が検討すべき「配慮の程度」をまとめました(図表)。これを参考に従業員への配慮について、方針を決めると良いでしょう。

図表:企業が検討すべき「配慮の程度」

| 従業員への配慮が極めて高い | 従業員に転勤の拒否権がある |

| 従業員への配慮が比較的高い | 従業員に転勤の拒否権はないが、 従業員個人の事情を考慮したり、従業員へ事前の相談を行っている |

| 従業員への配慮が比較的低い | 従業員に転勤の拒否権や事前の相談はないが、個人事情を一定程度考慮する |

| 従業員への配慮が低い | 従業員に転勤の拒否権と事前相談はなく、基本的に個人の事情も考慮しない |

複数の雇用管理区分の用意と内容の変更

2つ目のポイントは、雇用管理区分の新設です。具体的には、「転勤や異動等を通じて、さまざまな経験を積めるような雇用管理区分」に加えて、「一つの拠点や職種に従事し、転勤することがないような雇用管理区分」等、複数の雇用管理区分を用意し、転勤の有無について従業員の選択肢を増やすことです。

「転勤なし」を選択できる雇用管理区分は「勤務地限定社員制度」「地域限定社員制度」等と呼ばれています。転勤ができない事情を抱える従業員向けの雇用管理区分を用意し、従業員の意思で雇用管理区分を選択できるようにすることで、「望まない転勤」を減らすことが可能です。

ただ、企業には各事業所や管轄エリアに必要な人員数を適正に配置することも必要であり、全ての従業員が「転勤なし」を選択すると、事業が継続できなくなるため、「転勤がある」働き方を選択する従業員も一定数確保する必要があります。

こうした背景から、転勤のないコースは、転勤のあるコースに比べて手当や基本給が低く設定されたり、職種や昇進・昇格の制限が設けられることが一般的です。

リモートワークを活用し、遠隔地からの勤務を可能にする

3つ目のポイントはリモートワークの活用です。近年では、従業員が遠隔地の事業所を拠点とする部署へ異動となっても、実際に転居を伴う転勤はせず、リモートワークでの勤務を可能にする企業も出てきています。

たとえば、筆者が所属しているチームのメンバーは東京・大阪・福岡の事業所に所属していますが、基本的にリモートワークで仕事をしています。出社が義務ではないため、他部署から筆者のチームに異動してきた場合でも転居は不要です。

各自オフィスに出社することもありますが、基本的に打ち合わせはオンライン会議にて行います。週2、3回、プロジェクトやチームのミーティング、1on1等で上長やメンバーと対話する時間は十分捻出できています。

リモートワークが可能か否かは職種に依存しますが、リモートワークが可能な職種では、このような運用を検討してみても良いでしょう。

転勤手当を見直した企業事例

働き方の変化に伴い、企業が転勤制度を廃止するケースも出てきていますが、企業によっては転勤が事業運営に不可欠な場合もあります。

ただ、転勤の生活への影響も大きく、共働き世帯や介護を行う人の増加に伴って負担に感じる人が増えてきています。

そのため、転勤が頻繁に発生する企業では、その負担感に見合う転勤手当を増額する動きも出てきています。

三菱UFJ信託銀行のケース

金融機関の場合、支店の多さや不正防止の観点から転勤制度の完全廃止は難しいのが実情です。全国48か所に支店を展開する三菱UFJ信託銀行では、約4500人いる総合職のうち、年間で約200人が地域間移動を伴う転勤をしており、辞令が出てから1か月以内に赴任しなければならない場合も少なくないといいます。

一方で従業員の働き方に対する価値観が多様化しており、転勤に対する抵抗感が増してきています。

こうした中、同行は2023年に転勤手当を大幅に拡充することを決定しました。「転任手当」を新たに新設し、国内で転居を伴う異動に対し、一律50万円を支給。さらに単身赴任手当や帰宅交通費の支給要件を緩和、交通費補助は6か月12回分の上限を倍の24回分に増加しました。

まとめ

従業員が望まぬ転勤によって退職してしまうことを防止するために、リモートワークを推進し、転勤を廃止することは最も効果的な手段といえるでしょう。転勤がないことが求職者にとって魅力に映り、採用において有利になることも考えられます。

ただ、業務の特性によってはどうしても転勤を廃止できない企業もあります。また転勤は企業、従業員にとってデメリットばかりではありません。転勤によるメリットを踏まえて、残すことも妥当な判断といえます。

その場合は転勤制度そのものを変更することも手段の一つですが、従業員とのコミュニケーションで見直しができる部分もあるかもしれません。なぜその従業員に転勤をしてもらいたいのか、選ばれた理由や将来のキャリアから逆算した必要性を、人事部または現在の上長から伝えることができているでしょうか。また転勤先の上長、同僚から現地でどんな役割が期待されているのかを従業員に伝えられているでしょうか。働き方や従業員を取り巻く環境が変化する中で、こうしたフォローの重要性が増してきています。

自社でどのように転勤制度の見直しを進めていくべきか、本稿を参考に考えてみましょう。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

アクセスランキング

特別企画、サービス

-

【編集部厳選】総務1年生にオススメしたいコンテンツ20本

『月刊総務』編集部が、総務1年生やこの春久々に総務業務を担当する方にオススメのコンテンツを厳選。この機会に、総務実務の基本はもちろん、ビジネススキルや総務の考え方について学んでみませんか? -

総務のマニュアル

総務・バックオフィスの実務を実践的にサポートする「総務のマニュアル」シリーズ。ビジネストレンドを押さえた内容で、いま総務が知っておきたいポイントを具体的に解説していきます。 -

多様な働き方に対応する 社内コミュニケーション術

リモートワーク、ABWなど働き方の多様化がさらに広がっています。対面のコミュニケーションが減っている中においても、コミュニケーションを活性化するために、どうしていくべきでしょうか。 -

テレワークを実現するペーパーレス化と文書管理のポイント

ハイブリッドワークの需要が高まったものの、総務・経理などの管理部門では、請求書や契約書など書類のデジタル化に対応できず、出社を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか。 -

総務辞典

総務辞典とは、どなたでもご利用いただける、総務業務に関する一般知識、関連法令や実務ノウハウなど総務に関する用語辞典です。 -

無料オンラインセミナーのご案内

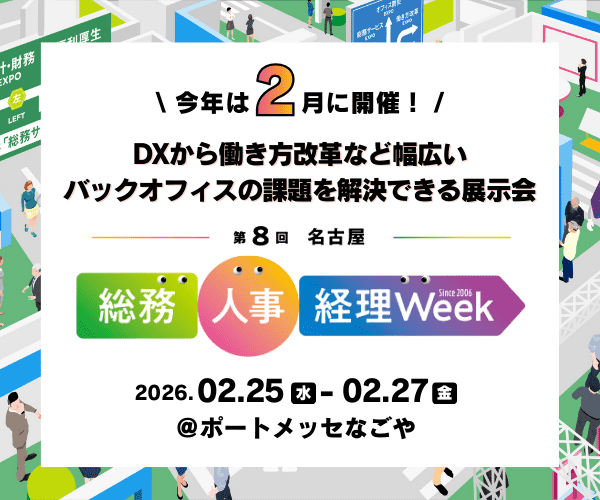

月刊総務が開く、無料オンラインセミナーの予定はこちらからご確認ください。さまざまな企業と共催し、より専門的な知識を幅広いテーマで発信。総務の皆様の情報収集にお役立てください。 -

『月刊総務』調査

『月刊総務』では、不定期にアンケート調査を実施し、その結果を公開しています。全国の総務パーソンがどのように業務に対応しているのか、何を感じているのか、総務の現状を確認してみましょう。 -

YouTube 月刊総務チャンネル

『月刊総務』公式YouTubeチャンネルです! 「働き方」「戦略総務」などのテーマについて、数分で気軽にキャッチできる情報を発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします! -

メンタル不調者が増える6月前にチェックしておきたい10本

ゴールデンウイークが明け、退職代行サービスの利用者が急増しているようです。新卒・若手社員の早期離職が深刻化し、五(六)月病が話題になっています。気象病と仕事のストレスが重なる6月に向け、メンタルヘルス対策を紹介します。 -

業務効率化&コスト削減 購買プラットフォーム

オフィス用品に関する困りごとを解決し、業務効率化とコスト削減を実現いたします。Kobuyは、一貫堂が提携するパートナーサプライヤに加え、お客様ご希望のサプライヤ商品・サービスを一元管理できるオフィス用品一括購買システムです。