アクセスランキング

前回「転勤命令は原則断れないが、勤務地明示が義務に 見直しの動きが進む『転勤制度』」では、転勤制度の現状について紹介しました。今回は転勤に対する従業員の意識や転勤の影響などについて解説していきます。

従業員の意識変化

働き方に関する価値観の多様化に伴い、転勤に対する従業員の意識も変化してきました。具体的には以下の3点が挙げられます。

(1)リモートワークの普及により、転勤に対する抵抗感が増している

新型コロナウイルス感染症拡大の影響でリモートワークが普及したことにより、場所にとらわれない働き方ができるようになりました。

最近ではオフィス回帰の動きがあるものの、リモートワークを継続している企業もいます。働き方にリモートワークという選択肢が増えたことで、出社を前提とする転勤に対し、疑問を感じる人も増えてきているのです。

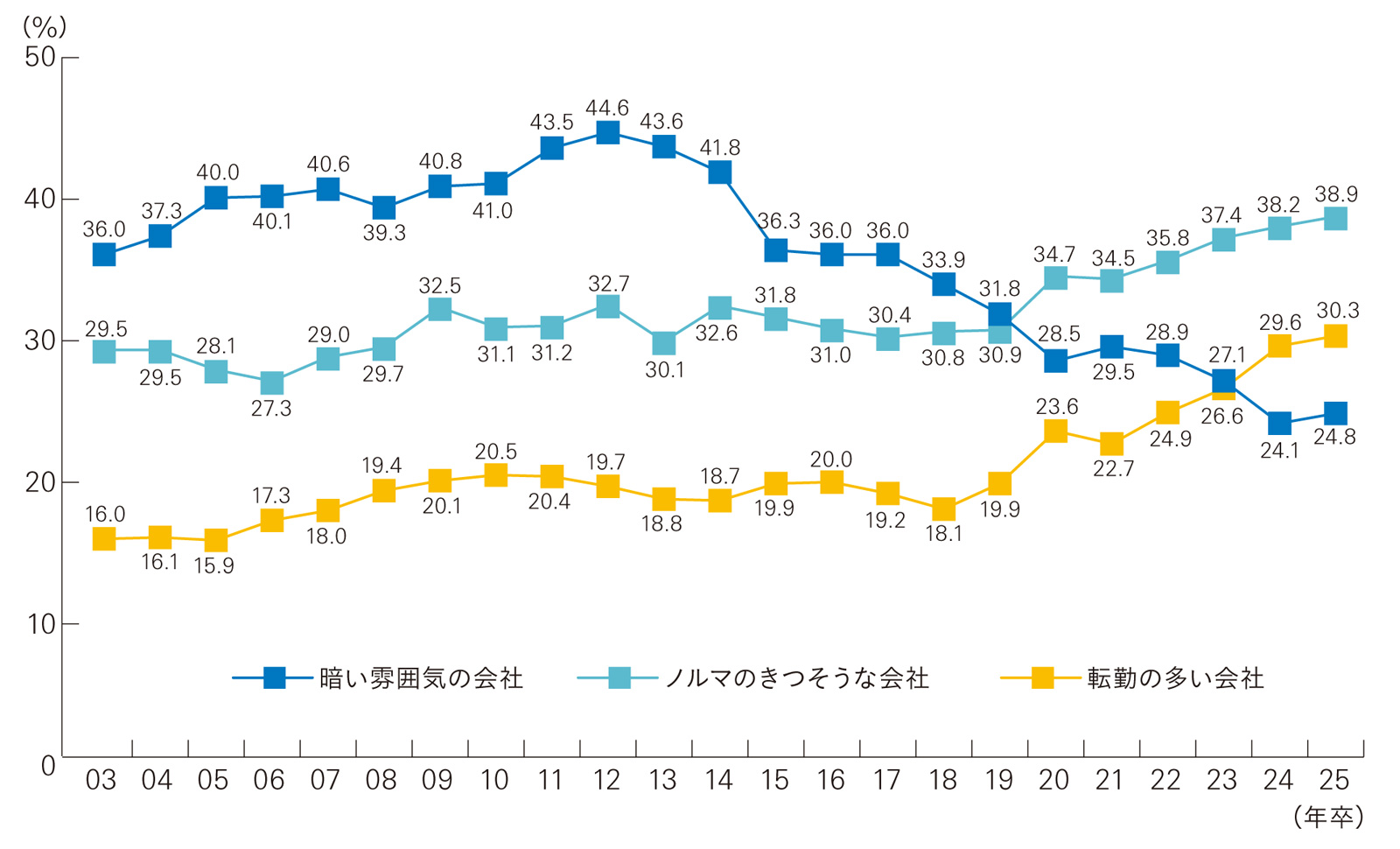

マイナビキャリアリサーチLabの「2025年卒大学生就職意識調査」では、行きたくない会社として、ノルマのきつそうな会社に次いで転勤の多い会社が挙げられました(図表1)。「転勤が多い会社」は4年連続で増加し、現在では3割を超えています。

このように就活生の中で転勤の有無が企業を選ぶ際の基準の一つとなっており、採用にも影響を及ぼす可能性が出てきています。

(2)共働き夫婦が増え、転勤による子育て・家計への影響が増している

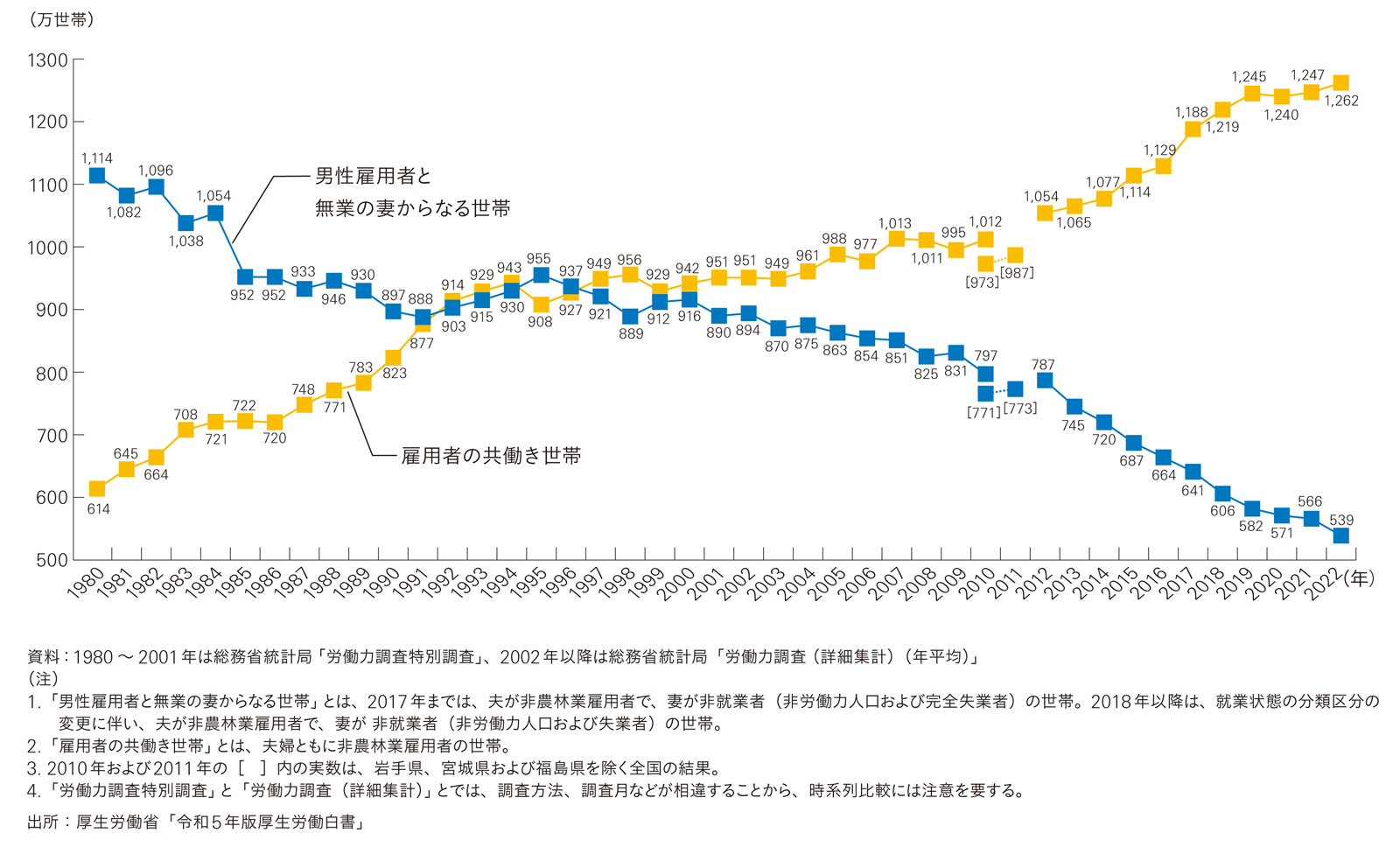

近年、共働き夫婦が増えてきていることもあり、転勤が生活に与える影響は従業員にとって大きなものになってきています。厚生労働省の調査では、共働き世帯は2022年に1262万世帯であり、2012年の1054万世帯と比較すると10年で約20%増加しています(図表2)。

共働きの場合、仮に夫婦どちらかに転勤辞令が出てしまうと、一方は仕事を辞めざるを得ないケースもあります。その場合、2人分あった収入が1人分になり、家計への影響が非常に大きくなります。

また子育てをしている従業員に転勤命令が出た場合、子供とともに転勤先に引っ越すとなれば、子供は転校を余儀なくされます。

さらに子供が小さい場合にはあらためて別の保育園に入れ直さなければなりません。夫婦のどちらかが専業主婦・主夫であれば、保育園に預けずに自宅で子供の世話をすることも可能ですが、共働きの場合は保育園に預けなければ仕事との両立が難しいのが現状です。保育園に入りづらくなっている昨今、転勤で新たに保育園に入り直すことは負担がかかるでしょう。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。