労組がなくても油断は禁物! 一人の小さな声から始まることもある新時代の「ストライキ」事情

アクセスランキング

2023年8月31日、「そごう・西武」で、大手デパートでは実に61年ぶりとなるストライキが起こり世間を騒がせました。ストライキを身近な問題と捉え、自社でも同じことが起きたらと不安な方もいらっしゃるかもしれません。本稿ではストライキについての基礎知識、そして企業が行うべき対処法について、2回にわたり解説していきます。

ストライキとは

ストライキとは、「労働力の集団的な提供拒否」といわれます。つまり、労働組合に加入している労働者が集団で労働を拒否することです。本来、労働者が、使用者に指示された労働を提供することは、労働契約での基本的な義務ですから、一見するとこれは集団での労働契約違反になるはずです。

しかし、ストライキは日本国憲法第28条で保障されている労働三権の一つ「団体行動権」に由来する争議権の一環です。立場の弱い労働者が団体交渉によって使用者との交渉力を強化できるよう、民事上・刑事上の責任が免責されます。

もとより労働組合など労働者が集団となって、使用者と対等の立場で団体交渉を行うことは認められています。しかし、使用者が交渉自体を拒否することや、具体的な要求に応じないことで全く進展がないこともあり得ます。そうした事態を打開するために、ストライキを中心とする争議行為が適法なものとして認められているのです。

なぜストライキは起こるのか

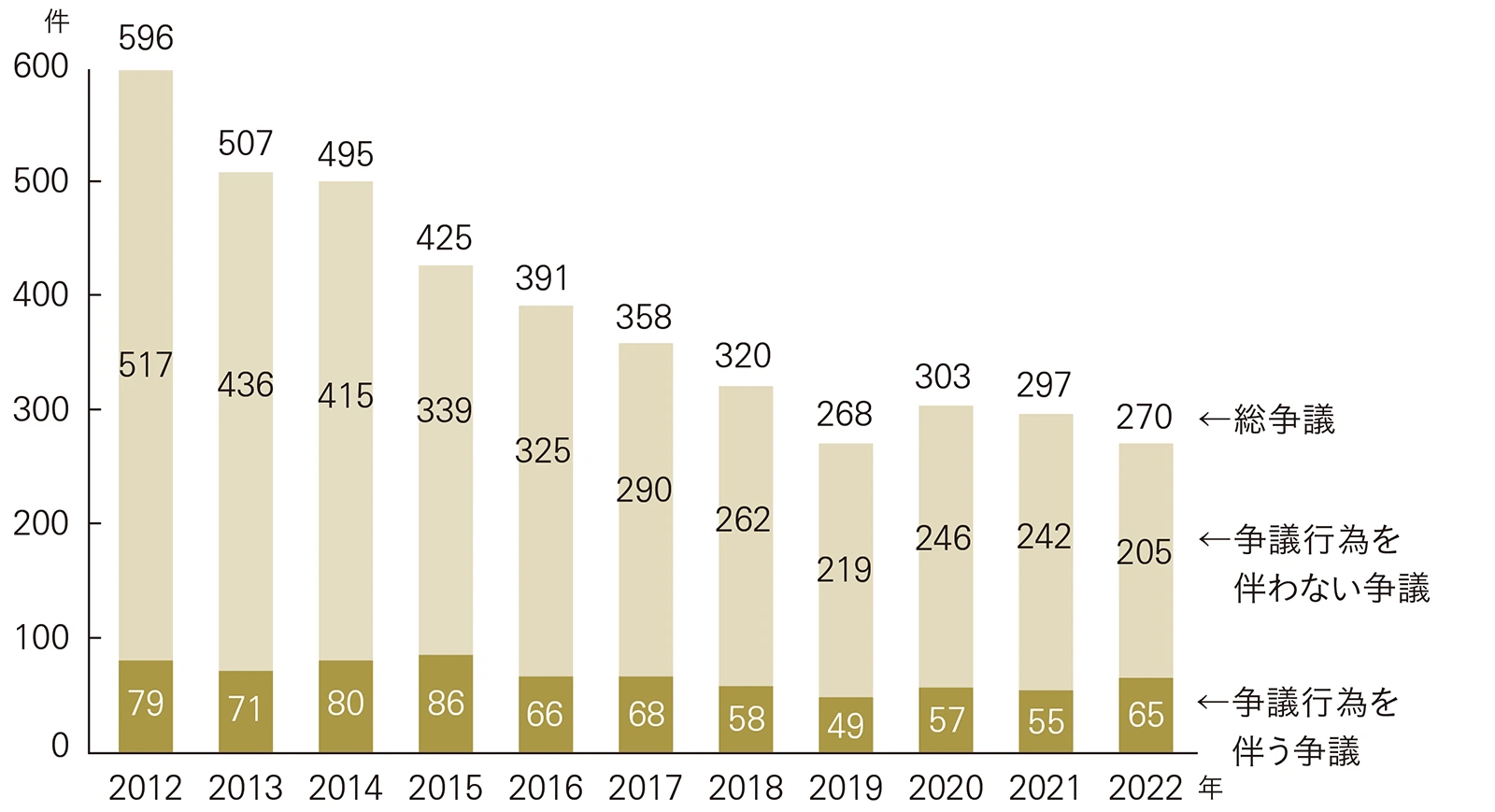

1980年代頃までは、労使紛争といえば労働組合と企業間の集団的労使紛争が中心で、個々の労働者の個別労働紛争はほぼありませんでした。ストライキの件数も1973年の第1次オイルショックの時期には年間1万件近くにも上っていましたが、これをピークに、その後は急激に減少します。近年のストライキの発生件数は、60件前後と横ばいであり、ほとんど発生していないことがわかります。

減少の背景としては、企業ごとに労使協議を行って、労使の協調体制が整ってきたことがあります。要は、労使間の懸念事項については労働者と企業別労働組合が密に意思疎通を取って解決することが望ましいとされ、ストライキ等の交渉の最後のカードを切るべきではないという考え方が広がったからです。

さらには、近年、企業別労働組合の組織率が著しく低下していることも影響があるでしょう。企業別労働組合にあまり従業員が加入しない状態になると、ストライキの効果も限定的になってしまう面もあります。

しかし、そうはいってもいまだにストライキ等の争議権は、労使協議を適切にするための伝家の宝刀として機能しています。労使協議が行き詰まった際、打開するためのカードを労働組合側が持っていること自体、労使協議を円滑に進めるための前提でしょう。

そごう・西武のストライキも、最終的には労働組合側がストライキ決行までは避けるのではないかという見方もありましたが、決行の判断となりました。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。