待遇差の説明「29%どまり」が示す現実 厚労省部会で「同一労働同一賃金」の実態が議論される

月刊総務オンライン編集部

最終更新日:

2025年05月26日

アクセスランキング

厚生労働省は、労働政策審議会の部会で、正社員と非正規雇用労働者の待遇格差是正を目指す「同一労働同一賃金」制度の見直し議論を続けている。これは、2020年4月に施行されたパートタイム・有期雇用労働法などが、2025年に施行5年を迎えることを受けたものだ。企業での制度運用状況や労働者の受け止め方を検証し、必要な見直しを検討する狙いがある。

5月21日に開かれた部会では、企業による賃金の算定方法や待遇差の説明状況などに関する統計資料が提示された。これにより、制度施行から5年が経過した現場の対応実態と、これまで委員から出されていた意見との接点があらためて議論された。

統計資料が示す待遇差の実態 企業対応にばらつきも

同日の部会では、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT、東京都練馬区)による調査結果が資料として提出された。これは、パートタイム・有期雇用労働者に対する企業の処遇実態を把握することを目的としたもので、基本給や賞与の算定方法、待遇差に対する労働者の理解度などが明らかにされた。

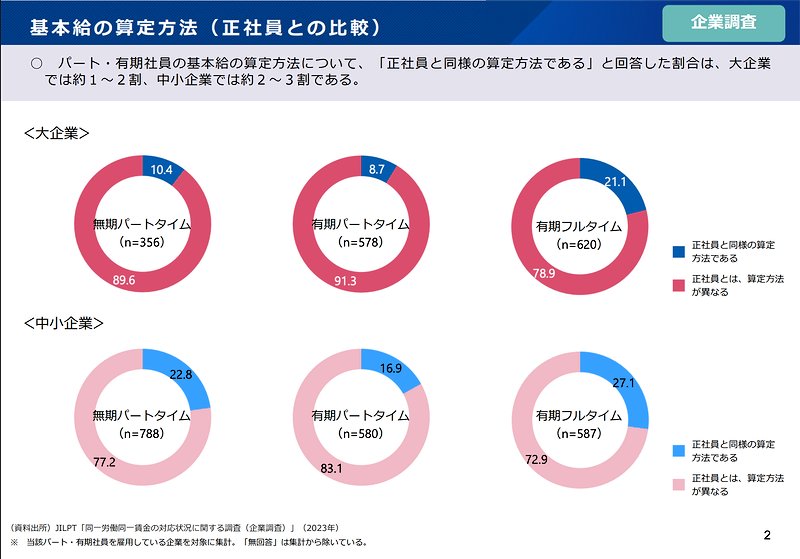

基本給の算定について「正社員と同様」と回答した企業は、大企業で約1、2割、中小企業では約2、3割にとどまった。賞与に関しては「算定方法が異なる」と回答した企業が大企業で約6割、中小企業で4、5割に上り、さらに「正社員のみに支給している」との回答も一定数を占めた。

企業側が待遇差を設ける理由としては、「業務内容や責任が異なる」との回答が多く、大企業で約8割、中小企業で6、7割に達した。

一方、労働者側からは、「職務内容や働きぶりに対して賃金が見合わない」「人事評価がない、あるいは不公正」といった不満が寄せられている。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。