「ミッドライフ・クライシス」に悩む従業員にどう向き合う? 事例から学ぶ支援のヒント

アクセスランキング

前回「このままでいいの? 40 歳代・50 歳代に訪れる中年の危機『ミッドライフ・クライシス』とは」では、ミッドライフ・クライシスとは何かについて紹介しました。今回は原因別に見る従業員への対処方法を解説していきます。

5人の事例から学ぶ対処法

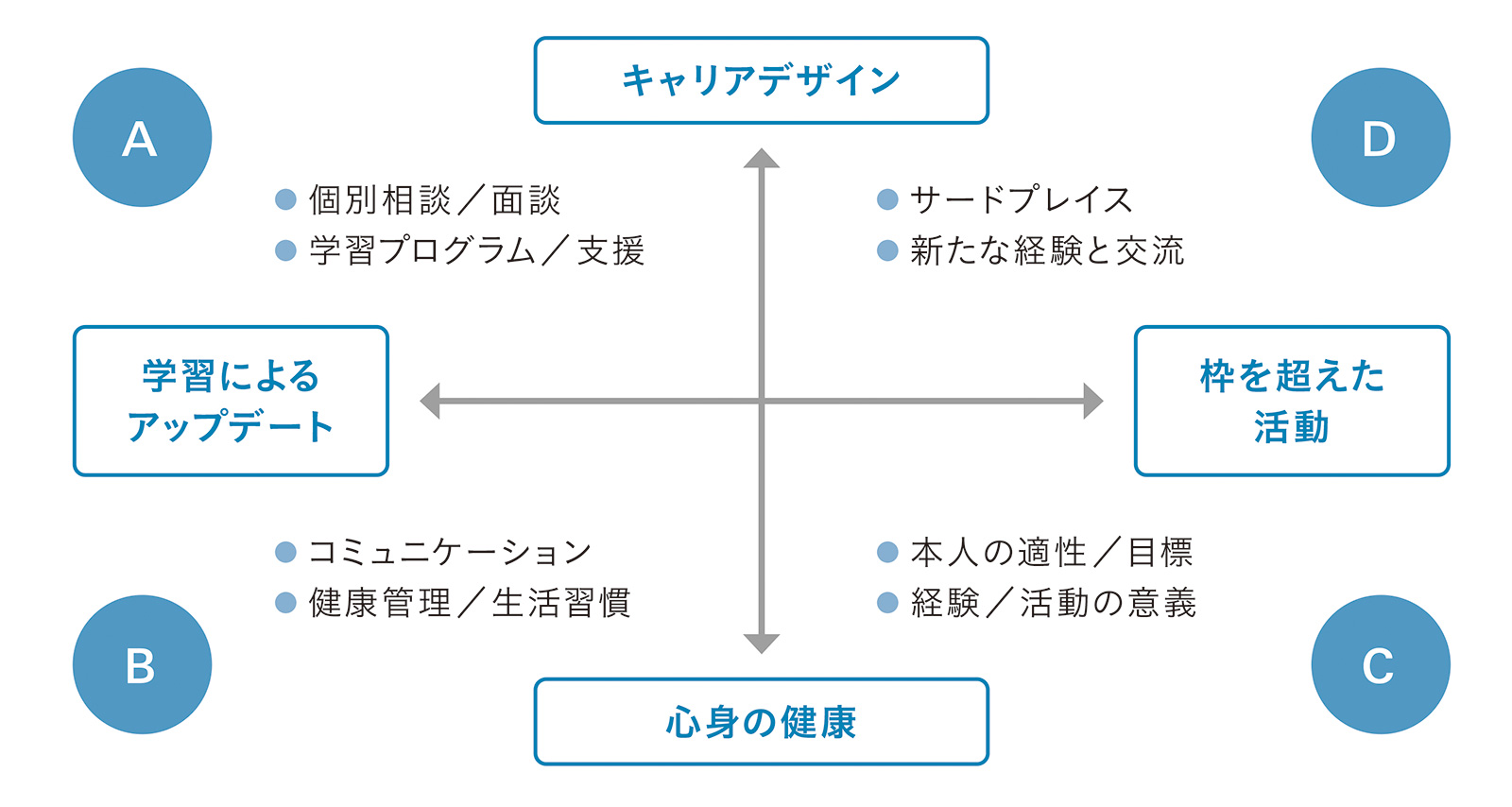

企業は、ミッドライフ・クライシスを単なる個人の問題とせず、組織の課題として捉えることが重要です。図表のような取り組みを行うことで、従業員がミッドライフ・クライシスを乗り越え、仕事や人生に活力を呼び戻せるよう支援します。以下に5人の従業員を例として挙げ、対処方法を解説していきます。

【Aさん/男性(48歳)/管理職】

〈悩み〉

これまで技術職としてやってきたが、マネジメントメインの管理職に。仲間と一緒に仕事をする一体感ややりがいを感じなくなり、あと15年、何に情熱を燃やせばよいかわからない。やる気が出ず、つらい。

〈必要な支援〉

A・D領域

〈具体的な対処法〉

(1)キャリア面談

(2)適性や指向アセスメント

(3)ジョブクラフティング

(4)キャリアパスの作成

技術職から管理職へとキャリアアップしたAさん。しかし、それは本人の適性を無視したものだったようです。しかし、企業は利益を追求する組織であるため、個人の希望と完全には一致しない場合があります。そこを両立させるには、本人がやりがいに気付けるよう丁寧な対話と、戦略をともに模索する必要があるでしょう。

また、50歳代以降の役割設計が不明確になりがちな企業は少なくありません。若手育成だけではなく、「経営参画」「専門職」「新規事業支援」など、明確なキャリアパスを作ることが求められます。

経験やスキル、抱える課題や今後の展望は人それぞれです。まずは個別の状況やニーズを丁寧に把握し、本人が望む方向性と企業の方針が重なる道筋を描き、それを実現するための支援と調整を行いましょう。

【Bさん/女性(50歳)/事務職】

〈悩み〉

子供が独立して、急に働くことの必要性に疑問を感じ始める。これまで疑問に思わなかったタスクを果たすことへの拒否感、気力がわかなくなり、会社に行くのがおっくうになってきた。

〈必要な支援〉

A・C・D領域

〈具体的な対処法〉

(1)個別相談

(2)パラレルキャリアや副業支援、越境学習の推進、プロボノ活動、社会貢献活動などの情報提供

(3)ワーク・ライフ・バランスを検討した働き方の調整

まずは本人の悩みや話を聴くための環境づくりを行うことが重要です。ミドルシニア期の悩みは複合的で、本人も原因をはっきり認識できていないことがあります。そのため、相談の入り口は広く開き、仕事以外にも健康、人間関係、家庭など幅広いテーマに対応できる体制にしましょう。安心して話せる環境があることで、心身のストレス予防や軽減にもつながります。

相談内容に応じて、守秘義務や個人情報保護にも十分に配慮します。社内では話しづらいことも相談できるよう、社外リソースを活用する場合は本人の同意の上、連携しましょう。専門分野は外部専門家と連携して適切な支援へつなげる仕組みを整えます。

また、社内の枠を超え、異業種・他業界の人とつながることで新しい視点を得たり、地域貢献を通じて「社会に役立っている」と実感したりすることは、自分の存在意義を再確認する機会になります。仕事以外の軸を持つことで仕事のストレスの軽減や、会社の評価だけに依存しない生き方につながり、自己肯定感が高まる効果があります。

【Cさん/男性(53歳)/営業職】

〈悩み〉

社内のDX化で情報共有の方法が変わり、データの共有ができていないと部下から指摘されることが増えた。そのほかにも、対面対応での関係性を大切にしてきたがそのような時代ではないといわれるなど、下の世代とのズレを感じることが多い。最近は毎日頭痛がするなど体にも影響が出てきた。

〈必要な支援〉

A・B・D領域

〈具体的な対処法〉

(1)健康管理支援

(2)スキルおよび適性アセスメント

(3)学習プログラムの検討

(4)社内のナレッジマネジメントプロジェクトの検討

この場合、単純に新しいスキルの習得に意識が向きがちですが、本人の強みや適性、経験を生かすためにも、本人が本当に必要性を理解していることが重要です。本人の意思に基づいたDEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)に配慮し、公平で開かれた学習機会を提供しましょう。

また、身体症状が出ている場合、産業医(または主治医)と相談して、必要な治療を受けるための就業調整を行います。身体症状によるプレゼンティーイズムの低下が、生産性やモチベーションのさらなる低下につながる前に、早めの予防が大切です。

この世代には、継承すべき知識や、暗黙知を形式知にすることで生かせる経験が多くあります。また、判断力や大局的な視点といった高い資質を持ち合わせている点も特徴です。これらの経験を、新しい時代に合う形でアレンジ・適応化を支援していくことで、企業と従業員の双方にとって建設的な成果を生み出すことが可能になります。ミドルシニアが社内のL&D(学習と成長)の中で取りこぼされることなく、学ぶ機会を得るとともに、これまでの経験を会社の知的資産として継承していくことができる仕組みづくりが重要です。

【Dさん/女性(55歳)/事務職】

〈悩み〉

会社の都合により、役職定年で異動になった。新しい部署には自分より若い管理職。前の部署のような濃密な人間関係はなく、数字を中心としたやり取りが多いため、なかなかなじめずにいる。提案したいことはあるが歓迎されていないように感じることも。そんな中、会社からは「自律的にスキルを磨け」と急に求められるようになり戸惑う。今は自分でスキルアップセミナーなどに通っているが、この先どうすればよいのか。

〈必要な支援〉

A・C・D領域

〈具体的な対処法〉

(1)中長期的キャリア面談

(2)人生後半の活躍のための活動支援

(3)学習プログラム

(4)学習や活動への参加

(5)振り返りと調整

本人が継続性のあるキャリアデザインが描けるよう、安心して今の思いを打ち明けられる機会をつくりましょう。異動のあとではなく、前に行うことが重要です。

面談を通じてキャリアの方向性と目標を明確にしたあとは、学習の機会とリソースを提供します。本人の学習特性や課題に合わせた、実践的かつ目的志向の学習計画を目指します。

これまでの経験を生かしながら新たに学んだことを業務で活用できる機会を設けることで、学びの形骸化を防ぐことができます。また、スキル習得が昇進や報酬に反映されるよう、評価制度と連動させることで意欲向上につなげることができます。本人の適性と企業ニーズをすり合わせ、成果が出やすい環境を整えましょう。

さらに、心身の健康に大きな影響をもたらすものに「良好な人間関係」があります。さまざまな人とのつながりや居場所があること、認め合う機会を自ら積極的につくることは、心身の健康を高め、イキイキとした人生につながります。企業としても従業員が社外の活動や新たな世界に興味を持つことで、社内になかった視点の気付きや、新規事業創出のヒントを得られたりすることがあります。従業員のモチベーションやエンゲージメント向上も期待できるため、柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスにつなげていきましょう。

【Eさん/男性(51歳)/管理職】

〈悩み〉

若い人に遠慮しながら話すことに疲れた。きっかけは、「何度いったらわかるんだ」と少し強く叱ったことで、部下がメンタルヘルス不調になったこと。

安全配慮義務に関する研修を受け、管理職としての責任を強く感じ、コミュニケーションの重要性も理解しているが、適切な指導の仕方がわからない。そのこと自体がまたストレスになっていて、心身ともにかなり疲弊している。

〈必要な支援〉

A・B・C・D領域

〈具体的な対処法〉

(1)産業医面談

(2)体調の確認

(3)コミュニケーションに関する勉強

(4)さまざまなタイプの人との交流の機会

(5)自己分析・他者分析によるコミュニケーション力、マネジメント力向上支援

職場のストレスの多くは人間関係に起因しており、良好なコミュニケーションはストレスの軽減や生産性の向上に大きく貢献します。ストレスチェック後の職場環境改善や高リスク職場の管理監督者面談を実施するなど、人事・メンタルヘルス担当など社内の支援チームが連携してマネジメントの支援を行いましょう。

また、信頼と対話を土台とした関係構築に向けて自らのマネジメントスキルをアップデートしていくためには、コーチングなどを学ぶことがおすすめです。

あらゆる年代や異分野の業界、立場の異なる人と交流することにより、協働に関するたくさんのヒントが得られます。さまざまなタイプの人々とコンフリクト(対立)のない交流をするためには、まず自分にどのような反応や思考の特徴があるかを知ることです。そうすることで部下にもさまざまなタイプがいること、伝わり方や感じ方が人それぞれ異なることを理解しやすくなり、自分の感情をコントロールできるようになります。

これらのスキルは、リーダーやメンターとして周囲を導くためにも、柔軟な職場変化への対応のためにも、必要な能力でしょう。

ミドルシニア世代は、深い経験、豊富な人脈、業界特有の知識や用語に精通した、まさに“企業の知的資本”ともいえる世代です。心身ともに健康に、やりがいを持って働き続けてもらうには、ノウハウを伝授し、他者の知見と融合させ、社内外の橋渡し役となれるスキルを身に付けてもらうことが鍵となります。

人生100年時代を迎えた今、過去と未来をつなぐ「希望の結節点」を見つけることが、ミドルシニア世代にとって再出発の原動力になります。このような個人の特性を生かした多様な働き方や価値観を尊重する経営は、あらゆる世代のエンゲージメントとウェルビーイングを高めることにもつながるため、今後、自社の発展において求められるでしょう。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。