スマホに追跡アプリ、KPIに完璧さを追求など 半数が「会社の管理はやり過ぎ」民間調査

月刊総務オンライン編集部

最終更新日:

2024年05月29日

アクセスランキング

リクルートマネジメントソリューションズ(東京都港区)は5月28日、会社員の5、6割が会社の管理が過剰だと感じているとした調査結果を公表した。同社では、従業員が管理をどう受け止めるかに意識を向けることを提言している。

「これがなければもっと高い成果が出せるのにと思うルールや手続きがある」6割が賛同

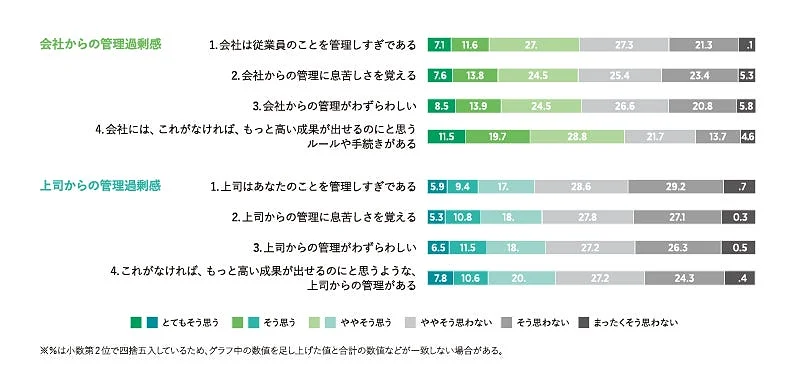

25~54歳の経営者・役員を除く正社員930人に対して実施。「会社や上司からの管理を過剰だと感じている(以下、管理過剰感)割合」や「管理過剰感が高くなる状況」、「管理過剰感が与える影響」など、調査結果から見える実態をまとめた。

会社と上司、それぞれからの管理について、8つの考えに対し「そう思う」~「まったくそう思わない」の6段階で聴取。「会社には、これがなければ、もっと高い成果が出せるのにと思うルールや手続きがある」では、管理過剰感がある(「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」の合計)が60.0%と最も高くなった。また、「これがなければ、もっと高い成果が出せるのにと思うような、上司からの管理がある」については管理過剰感があると回答した割合が39.1%と、若干低い傾向を見せた。

会社からの管理が過剰と感じるエピソード(自由回答)では、以下のような記載が確認できた。

ノルマや行動管理、監視

- 訪問件数、活動内容の報告を毎日義務付けられている(営業、50歳代、一般職、大規模)

- 事細かに業務ごとの稼働時間入力が必要(専門・技術、40歳代、管理職、小規模)

- 貸与しているスマートフォンの追跡機能を頻繁に確認し、移動先の理由を問われる(営業、40歳代、管理職、中規模)

規制・手続きが多い

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。