上司の「励ましの一言」が部下を追い詰める? 調査で判明、無自覚な声掛けが職場のリスクに

月刊総務オンライン編集部

最終更新日:

2025年10月21日

アクセスランキング

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会(東京都港区、RCIJ)は10月20日、職場における上司の発言・言動がもたらすハラスメントリスクに関する意識調査の結果を公表した。多くの上司が「良かれと思って」かけていた定番フレーズが、実は部下の心理的安全性を下げ、生産性の低下や離職、さらには企業の評判毀損といった経営リスクにもつながる恐れがあるという。

なぜ「励ましの一言」がリスクになるのか? 善意の声掛けに潜む無意識バイアス

上司が部下を励ますつもりでかけた言葉が、実は職場のリスクにつながることもある。今回の調査で明らかになったのは、「善意」の声掛けと実際の受け止め方との大きなズレだった。

RCIJの調査は、危機管理心理学の観点から「無意識バイアス」に焦点を当てたもの。無意識バイアスとは、本人に悪意がなくても、経験や慣習に基づいて判断や発言に偏りが生じてしまう心理的な傾向を指す。

上司と部下の受け止め方にどれほどギャップがあるのか?

調査対象は、全国の企業・団体に勤める20歳代から60歳代の男女289人。管理職には「職場での声掛けの使用頻度」を、非管理職には「上司からそのような声掛けをされた際の印象」を尋ねた。調査結果からは、上司が鼓舞や方向付けのつもりで使っていた定番フレーズが、部下にとっては逆に不快感や萎縮を招いていた実態が明らかになった。

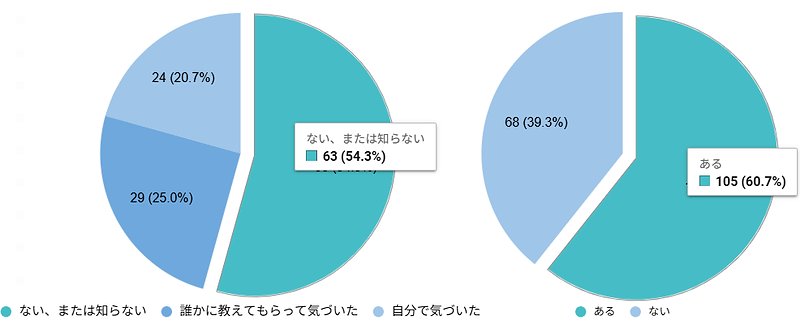

善意での声掛けが、結果として部下の心理的安全性を損ない、組織の生産性や定着率に負の影響を与える可能性がある。実際に、管理職の54.3%は「自分の言葉で部下を傷つけたことはない」と回答したのに対し、非管理職の60.7%は「上司の『悪意のない一言』で傷ついた経験がある」と答えている。

具体的に、どんな声掛けが「逆効果」だったのか?

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。