「働く喪主」の増加で変わる職場の課題 忌引きと業務の両立に企業はどう向き合うか

月刊総務オンライン編集部

最終更新日:

2025年11月06日

アクセスランキング

高齢化の進行に伴い、就業中に家族を見送る「働く喪主」の存在に注目が集まりつつある。

Waterhuman(東京都文京区)が11月5日に発表した調査によると、喪主を経験した就業者の多くが、忌引き期間中および復職後の業務に影響を感じていた。調査では、生産性や心身の状態に何らかの影響を感じた人がいる一方で、勤務先からの支援を望む声も約7割に上った。

喪主を担う世代と業務への影響

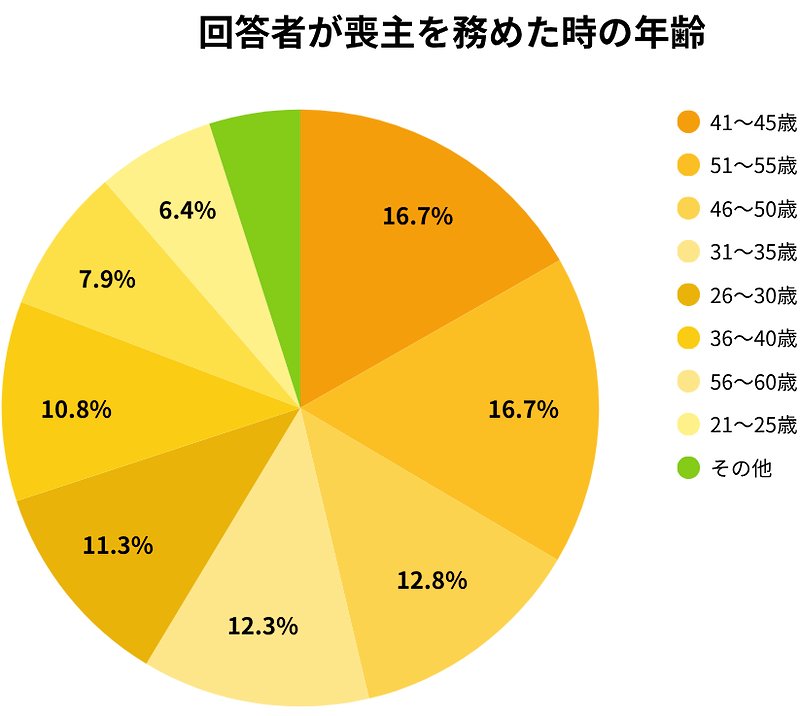

働きながら喪主を務める状況は、誰にでも起こりうる現実であり、特に職場の中核を担う層に集中する傾向がある。調査では、喪主を務めた年齢が41歳から55歳であった人が46.3%を占め、企業や官公庁などで働く就業者が大半を占めた。

作業負荷については、喪主としての累計作業時間が「40時間以内」とした人が75.9%であった一方、「100時間以上」との回答も5.4%存在した。忌引き期間中に手続きを終えられず、復職後も対応を続けていた人は78.8%。そのうち18.7%は「2か月以上対応が続いた」としている。

また、忌引きや有給を使った休暇日数は「5日」が最も多く(28.1%)、「10日以上」とする回答も9.4%あった。勤務中に手続きを行ったとする人は63.1%に上っており、業務との並行対応が一定数に生じていたことがわかる。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。