2つ以上の対応が義務に、選択制「5つの支援」とは? 「育児・介護休業法」10月開始の改正点

アクセスランキング

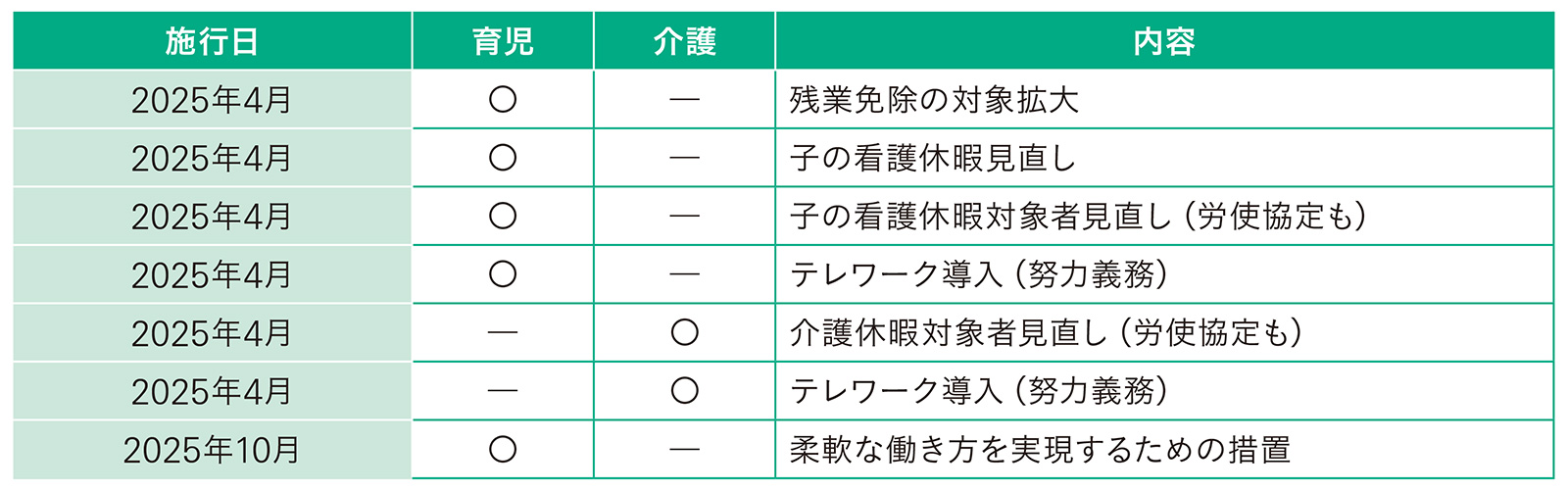

前回「看護休暇、学級閉鎖・学校行事でも取れるように 『育児・介護休業法』改正で4月から変わること」では、2025年4月からの改正事項について紹介しました。今回は2025年10月からの改正事項と、そのほか共働き・共育てに関する法改正について解説していきます。10月施行の改正法は、子が3歳から小学校就学前までの期間に柔軟な働き方を実現するための措置の改正が目玉です。また、2025年は育児・介護休業法だけでなく、給付金やその手続きに関する雇用保険法等の改正が4月から施行されます。その詳細を確認しておきましょう。

【2025年10月からの改正事項】

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、2つ以上の措置を講ずる義務が発生します。具体的に次の5つの選択肢から2つ以上の措置を選ぶことが必要となります。

(1)時短勤務制度

フルタイムではなく、短時間で勤務できるようにするというものです。現時点でもすでに3歳までは準備しなければならない制度ですが、それを小学校就学前まで延長する措置として準備することになります。

(2)始業時刻等の変更

フレックスタイム制を導入するか、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げができる制度を準備するかのいずれかを選択する措置です。

この制度はフルタイム勤務ではあるけれど、働く時間帯に一定の自由度を持たせられるよう制度を導入するというものです。

なお、この措置については、フレックスタイム制の導入か、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げのいずれかの制度しか認められず、ほかの時間管理制度でもよいというわけではありません。

したがって、たとえば専門業務型・企画業務型の裁量労働制などのある程度自由度のある制度であったとしてもそれらを選択肢とすることはできません。あくまでもフレックスタイム制と始業・終業時刻の変更の限定列挙された選択肢となります。

(3)テレワーク等

フルタイム勤務で月に10日以上のテレワークを認める制度とする措置です。テレワークは日単位に限らず時間単位でも認める必要があります。

(4)保育施設の設置・運営等

事業主が保育施設を設置することのほか、保育料の負担をすることや福利厚生の制度の一部として保育料補助の選択肢があるものや、ベビーシッターの手配・費用負担などもこの措置の範囲となります。

費用負担の範囲に関する制限は特にありません。

(5)養育両立支援休暇

フルタイムで就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇として、年10日以上の休暇を与えるという措置です。

こちらもテレワークと同様に日単位だけではなく時間単位での付与も必要です。ただしこの休暇については有給でなければならないという制限はありませんので、無給の休暇として整備することが可能です。

上記5つの選択肢から2つ以上を選択して制度化する必要があります。どの制度を選択するのかは事業主が決めることができるものの、事業主が勝手に決めて規程に盛り込めばいいというわけではなく、どの制度とするか、施行前に労働者の過半数代表者に意見聴取をした上で決定する必要があります。

適切な制度整備の手続きをするためにはある程度の期間が必要となりますので、多少余裕を持って制度決定手続きをすることがよいでしょう。

また、会社によっては上記5つの選択肢のうちのいくつかの制度がすでに規定化されている場合もあるかもしれません。

特に短時間勤務制度については、小学校就学前まで延長しているという企業も多いかもしれませんが、すでに制度として準備している内容を今回の改正により新設された「柔軟な働き方を実現するための措置」とすることも可能です。

ただし、そのような場合であっても、職場のニーズを把握するためにも、労働者の過半数代表者から意見聴取する必要はあります。

柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

上記で選択した措置に関して、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、周知と制度利用の意向の確認を、個別に行う必要があります(図表1)。

図表1:柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

|---|---|

| 周知事項 | (1)事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容 (2)対象措置の申し出先(例:人事部など) (3)所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |

| 個別周知・意向確認の方法 | (1)面談 (2)書面交付 (3)FAX (4)電子メール等 のいずれか 注:(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ |

周知期間は、労働者の子が3歳になる誕生日の1か月前までの1年間です。周知する内容は、事業主が5つの中から選択した措置(2つ以上)の内容、対象措置の申し出先(例:人事部など)、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度についてです。

周知・意向確認の方法は、育児休業や介護休業同様、面談か書面、労働者が希望すればFAXか電子メールでも可能です。面談はオンラインでも問題ありません。

もちろん、制度利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められませんので、注意しなければなりません。

また、家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります(図表2)。

図表2:妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

| 意向聴取の時期 | (1)労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき (2)労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

|---|---|

| 聴取内容 | (1)勤務時間帯(始業および終業の時刻) (2)勤務地(就業の場所) (3)両立支援制度等の利用期間 (4)仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |

| 意向聴取の方法 | (1)面談 (2)書面交付 (3)FAX (4)電子メール等 のいずれか 注:(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ |

聴取内容は、勤務時間帯(始業および終業の時刻)、勤務地(就業の場所)、両立支援制度等の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)です。

意向聴取の方法は、面談か書面、労働者が希望すればFAXか電子メールでも問題ありません。面談はオンラインでも対応可能です。

また、聴取の時期は、上記のタイミング以外に、育児休業後の復帰時や労働者から申し出があった際等にも実施することが望ましいとされています。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、事業主は、自社の状況に応じて配慮する必要があります。

具体的な配慮の例としては、勤務時間帯や勤務地にかかる配置、両立支援制度等の利用期間等の見直し、業務量の調整、労働条件の見直しなどが挙げられます。

また、子に障害がある場合等で配慮を希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することや、ひとり親家庭の場合は、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することなどが望ましいとされています。

就業規則改定が必要な事項

上記の法改正を受けて、就業規則や労使協定を改定する必要があります(図表3)。施行までに準備しておきましょう。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。