総務リーダーを強くする情報アンテナ

:

望まない離職を防ぐ不妊治療支援

不妊治療と仕事、約3割が「両立できず」。退職や治療中止を選ぶ人も 知っておきたい現状と課題

NPO法人フォレシア 代表理事 佐藤 高輝

最終更新日:

2024年09月02日

アクセスランキング

不妊治療を受ける夫婦が増えている中、仕事との両立に悩む人も少なくありません。体への負担はもちろん、急に休みを取らなければならないこともあり、働きながら治療を続けていくには企業からの支援が必要不可欠です。そこで、企業として不妊治療を支援するための制度の導入方法などを2回にわけて解説します。

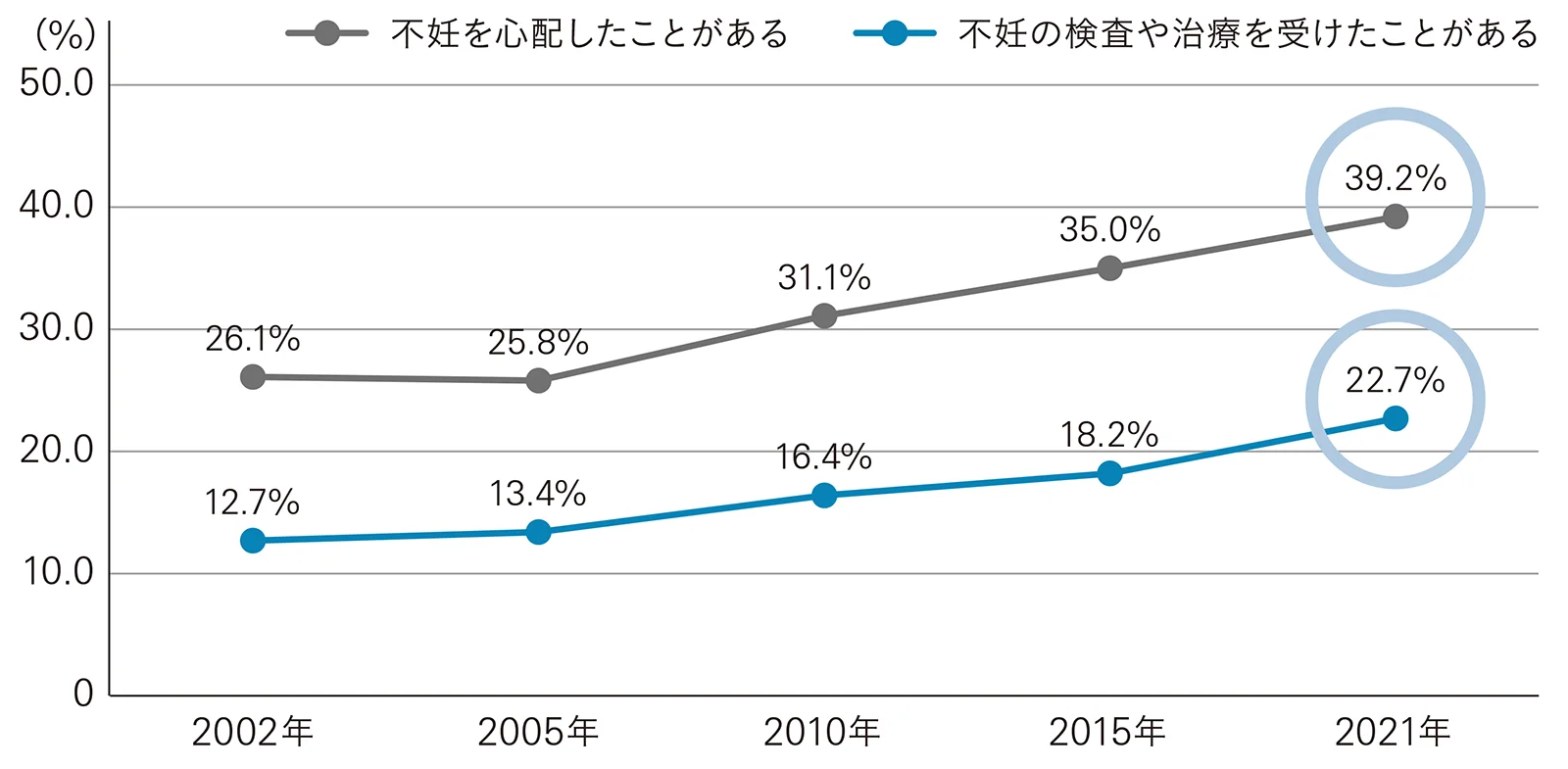

4.4組に1組は検査・治療を受けている

日本では多様な働き方や少子化が進む中、不妊治療を受ける夫婦が増加傾向にあります。国立社会保障・人口問題研究所のデータによれば、39.2%の夫婦が不妊について心配したことがあり、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は22.7%、約4.4組に1組に上ります(図表1)。また、2022年4月から国による不妊治療への保険適用が開始され、若年層にとっても治療への選択肢が広がりました。これにより、企業は20歳代から40歳代の働き盛りの男女への不妊治療と仕事の両立支援の必要性が高まっています。

また、体外受精などの高度な治療を受ける女性の54%が、治療開始段階で軽度以上の抑うつ症状を抱えていると報告されており(※1)、職場でのメンタルケアも重要な課題となっています。

※1 国立成育医療研究センター「体外受精などの高度不妊治療を受ける女性の抑うつ症状」

時間的な負担に課題

不妊治療と仕事の両立が難しいために難しい選択を迫られることも少なくありません。調査によると、不妊治療を経験した人のうち26.1%が「両立ができなかった」と答えており、退職したり、雇用形態を変えたり、不妊治療自体をやめたりせざるを得ない状況になっています。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。