オンボーディングは入社前から始まっている キャリア観の白紙化でリアリティ・ショックを防ぐ

アクセスランキング

企業において、新たに採用した人材を組織に定着させ、戦力化するプロセスを指す「オンボーディング」。近年、このオンボーディングの重要性が高まっている。せっかく採用した人材を失わないために、企業は何をすべきなのか。株式会社人材研究所の曽和利光さんに新卒入社者に対するオンボーディングの極意をうかがった。

取材・文◎武田 洋子

昔と変わらない離職率でも重みが違う今日の採用事情

「オンボーディング」とは船や飛行機に乗り込むことだが、そこから転じて、組織に新たな人材を迎え、ともに道を切り開く乗組員になるための受け入れプロセスを表す。「ああ、新入社員研修のことか」と思われがちだが、株式会社人材研究所代表の曽和利光さんは、もっと広義に解釈されるべきものであるという。

代表取締役社長

曽和 利光さん

京都大学教育学部教育心理学科卒業。1995年株式会社リクルート入社。人事部にて採用・教育・制度・組織開発などを担当する。その後株式会社オープンハウス、ライフネット生命保険株式会社など多種の業界で人事を担当。2011年株式会社人材研究所を設立、代表取締役社長就任。さまざまなメディアのコラム連載のほか、『採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数

「研修だけでなく、最適化された配置(配属)、研修後も継続されるメンターによる育成(メンタリング)など、定着のために必要なもろもろ全てがオンボーディングには含まれます」

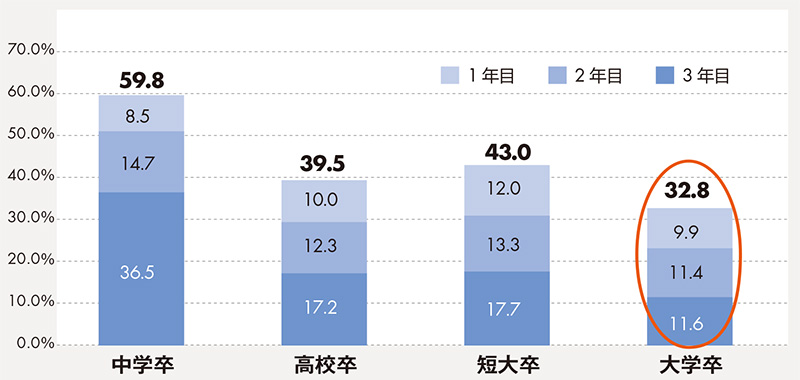

オンボーディングの意味がわかったところで、背景となる人材定着の現状を見てみよう。早期退職における「七五三の法則」というものがある。中学卒で7割、高校卒で5割、大学卒で3割が、3年以内に離職するというものだ(図表1)。この割合は中卒・高卒では減少傾向にあるものの、大卒に関しては変わっていない。約3割が、3年以内に離職する傾向にあるのだ。大昔から変わらないのに、なぜ今、問題になっているのか。それは、離職の重みがかつてとは違うからだ。

図表1:早期退職「七五三」傾向は続行中

「2009年の時点で就業者数は減少していましたが、その後の2012年から2019年は増えています。これは女性や定年後のセカンドキャリアなど、潜在的な労働力が掘り起こされた結果といえるでしょう。ただそれも2020年後半から頭打ちになり、再び減少に転じています。いよいよ絶対的な人手不足が明らかになってきたのです。リーマンショックの頃、新卒の有効求人倍率は0.4倍程度でした。しかし2022年現在は、不景気にもかかわらず1.6倍と高い水準を維持しています。つまり昔と同じ3割の離職率でも、今は補充の採用が簡単にはできないということです」

そもそも、なぜ新卒採用者の3割が離職してしまうのだろうか。曽和さんは、入り口である採用の時点からリスクが潜んでいると指摘する。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。