総務の引き出し(メンタルヘルス)

職場定着率が最も低い「精神障がい」 長く働ける環境を整えるための3つのサポート

インクルード株式会社 副本部長兼企業連携チームマネージャー 山川 隆司

最終更新日:

2025年10月20日

アクセスランキング

今回は障がい者雇用の中でも、特に雇用後の定着率に課題がある「精神障がい」の分野に焦点を当て、精神障がい者の雇用において離職が多いのはなぜか、その課題の背景と解決方法について解説します。

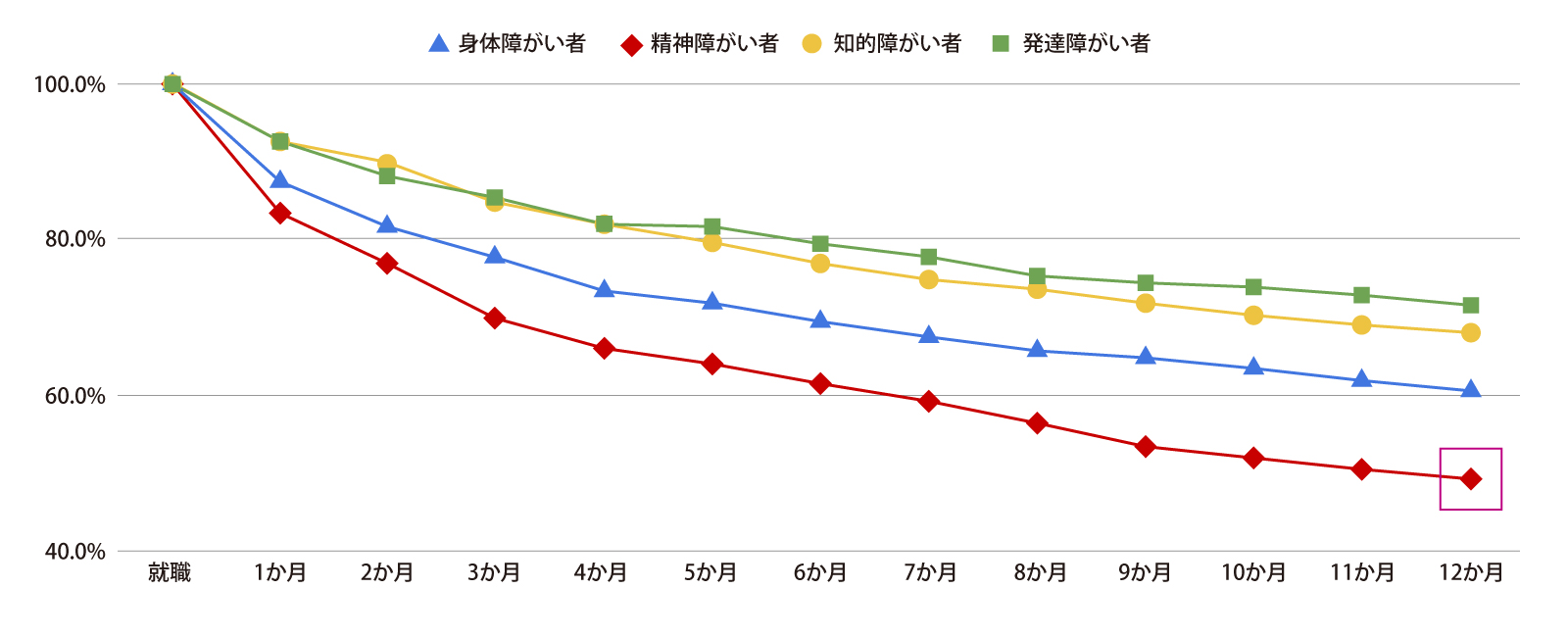

障がい別の雇用後の定着率

前回の記事でも、障がい者の雇用を進めていく上での法律や対策について触れてきました。雇用率を継続していく上で重要なのは、「雇用」そのものだけでなく、その後の「職場定着」、つまり継続的に働き続けてもらうことです。障がい者の職場定着率は、障がいごとに異なりますが、中でも精神障がいはいちばん雇用後の定着率が低く、1年で半数以上の方が職場定着が困難になっていることがわかります。

せっかく採用した方が短期間で退職してしまうと、法定雇用率を維持することが難しくなります。それだけでなく、採用コストの増加や、育成にかかる業務工数が繰り返し発生することから、企業にとって大きな負担となります。こうしたリスクの高さが、企業が精神障がいのある方を雇用する際のハードルの一つになっていると考えられます。

一方で、現状では、精神障がいのある方の方が比較的採用しやすいという見方もあります。身体障がいのある方は、主に職場環境の整備で対応できるため、企業として受け入れやすい人材とされています。その分、企業間で採用競争が激しくなっているのが実情です。また、知的障がいのある方は全体数が他の障がいに比べて少ないことから、結果として精神障がいのある方の採用に取り組みやすい状況が生まれています。なお、発達障がいのみで障害者手帳を取得している方は少なく、多くは精神障がい、または知的障がいと重複しているため、ここでは除外しています。

なぜ精神障がいのある方は職場定着しにくいのか

まずは以下の図表をご覧ください。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。