私たちの暮らしと企業戦略をつなぐSDGs 身近な「衣・食・住」から考えるサステナブル経営

アクセスランキング

サステナビリティというと、つい企業の経営戦略や技術革新に意識が向きがちですが、私たちの生活そのもの、すなわち「衣・食・住」についてはどうでしょうか。実はこの問題こそ、最も身近で、われわれの生活基盤に深く根を下ろしています。使用済み衣服の大量廃棄や食料品の輸入の海外依存、製品機能の寿命の長い建築物、いずれも、私たちの日常を支えているものですが、その裏側には気候変動や資源枯渇、生態系破壊といった重い課題が横たわっています。

今回は、「衣・食・住」という身近なテーマから、企業・総務部門が果たすべき役割を考えてみたいと思います。私たちが日々かかわる空間・商品・サービスの選択が、未来の地球環境と経済の持続可能性を左右していることにあらためて気付かされるはずです。

ファストファッション問題と日本の衣料事情

近年、ファストファッションの台頭により、衣料品はかつてないスピードで生産・流通・消費され、そして廃棄されています。環境省の「2024年度循環型ファッションの推進方策に関する調査参考)」によれば、日本では年間約82.2万tの衣類が消費される一方で、そのうちおよそ約55.8万tが廃棄されているとされ、そのうちの4万tは事業所から排出されています。

また、国内に供給されている衣類から排出されるCO2(原材料調達から廃棄まで)は9500万tと推計され、世界のファッション産業から排出されるCO2の4.5%に相当します。うち輸送までの上流段階で全体の94.6%を占めており、 服1着を生産するにあたって排出されるCO2は25.5kgと推計されています。

同様に衣類の製造には、膨大な水資源が使われており、国内に供給される衣類の生産に必要な水の量は83.8億㎥と推計され、世界のファッション産業で消費される水の9.0%に相当、うち原材料調達段階が91.6%を占めています。ちなみに83.8億㎥という水消費量は日本国内で消費される水利用の10.4%もの量に相当するものとなっています。

こうした背景から、国際的にも繊維産業の脱炭素化・循環化が進んでいます。欧州では、「EU繊維戦略(EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles)」が2022年に策定され、2030年までに全ての衣類をリサイクル可能・再使用可能にする方針が打ち出されています。また、日本でも経済産業省が「サーキュラー・ファッション」政策を掲げ、再生繊維やリユース市場の活性化支援を進めています。

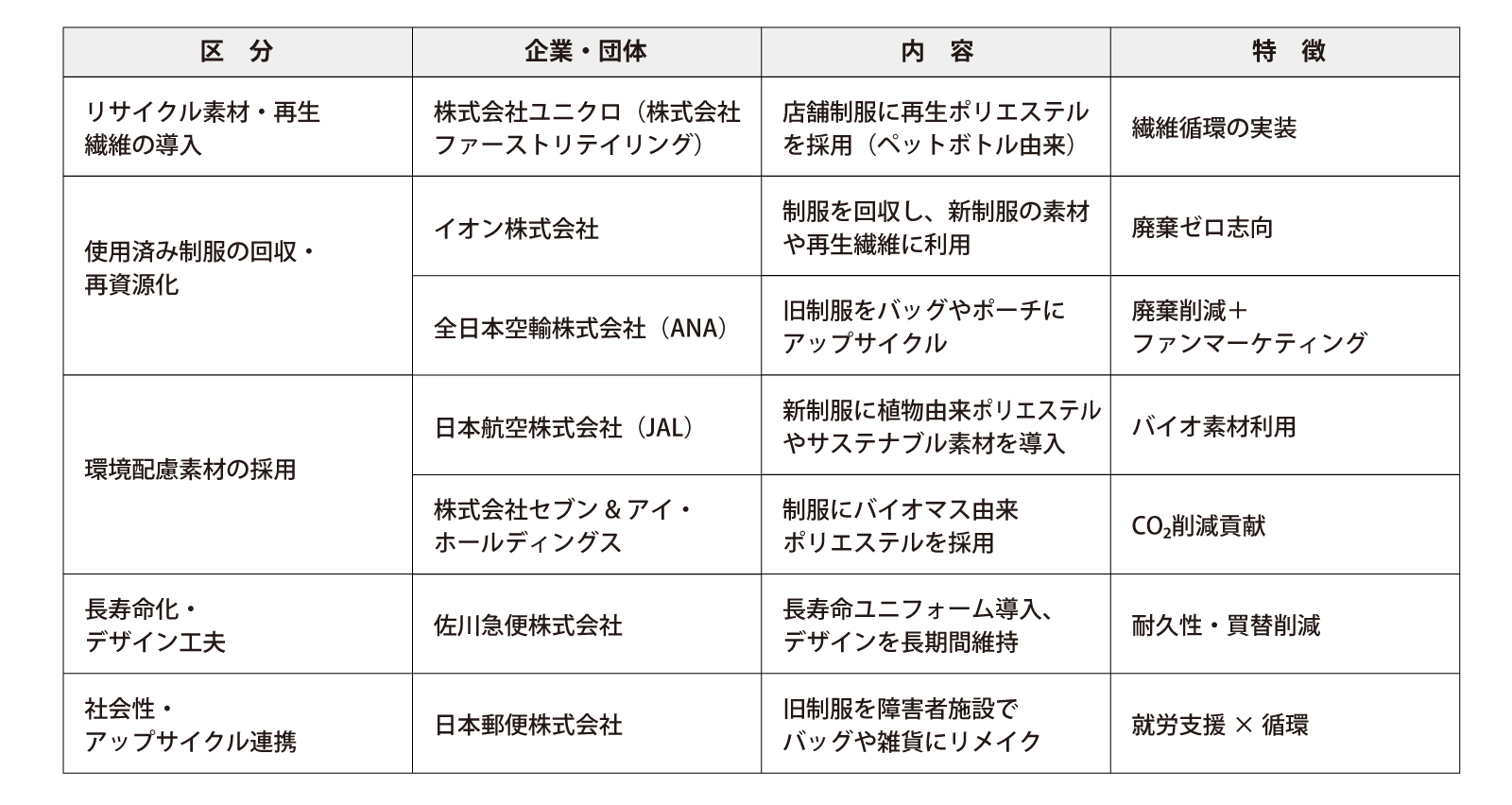

企業では、リサイクルポリエステルやセルロース系繊維(テンセル、レーヨンなど)の使用が拡大し、ユニフォームなどに再生素材を導入する企業も増えています。また、廃棄衣料をリサイクルして断熱材・自動車内装材に再利用するなど、異業種連携による「循環型ファッションエコシステム」の構築も始まっています。

また、最近では、服を所有せずにレンタルするサブスクリプション型サービスや、フリマアプリを通じたリユース市場の活性化もその一端を担っています。総務部門としては、自社の制服や作業着の調達においてこうした取り組みを積極的に取り入れるとともに、社内での「衣に対する意識改革」を促す取り組み(寄付・リユース推進キャンペーンなど)など、多様な対応が可能であり、早期にこうした対応に着手することが望まれます。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。