アクセスランキング

『月刊総務』は全国の総務担当者を対象に「総務と事業承継に関する調査」を実施し、143名から回答を得た。

- 調査結果概要

【回答企業データ】

〜社長の年齢〜

30歳代:4.9%

40歳代:14.7%

50歳代:37.1%

60歳代:32.9%

70歳代:9.1%

その他:1.4%

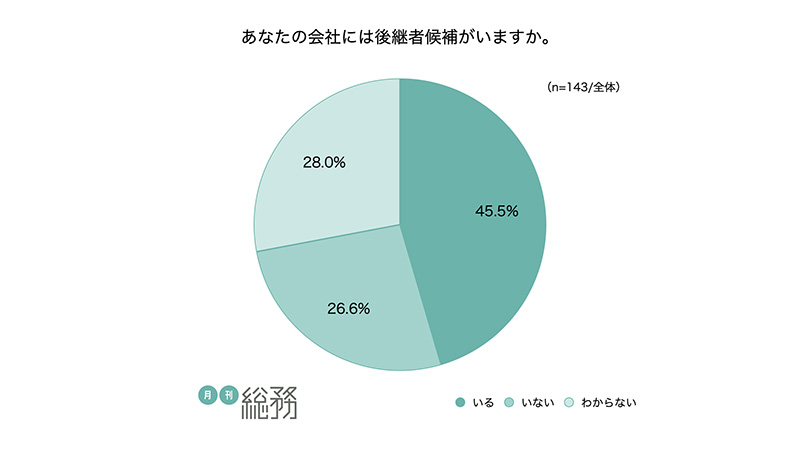

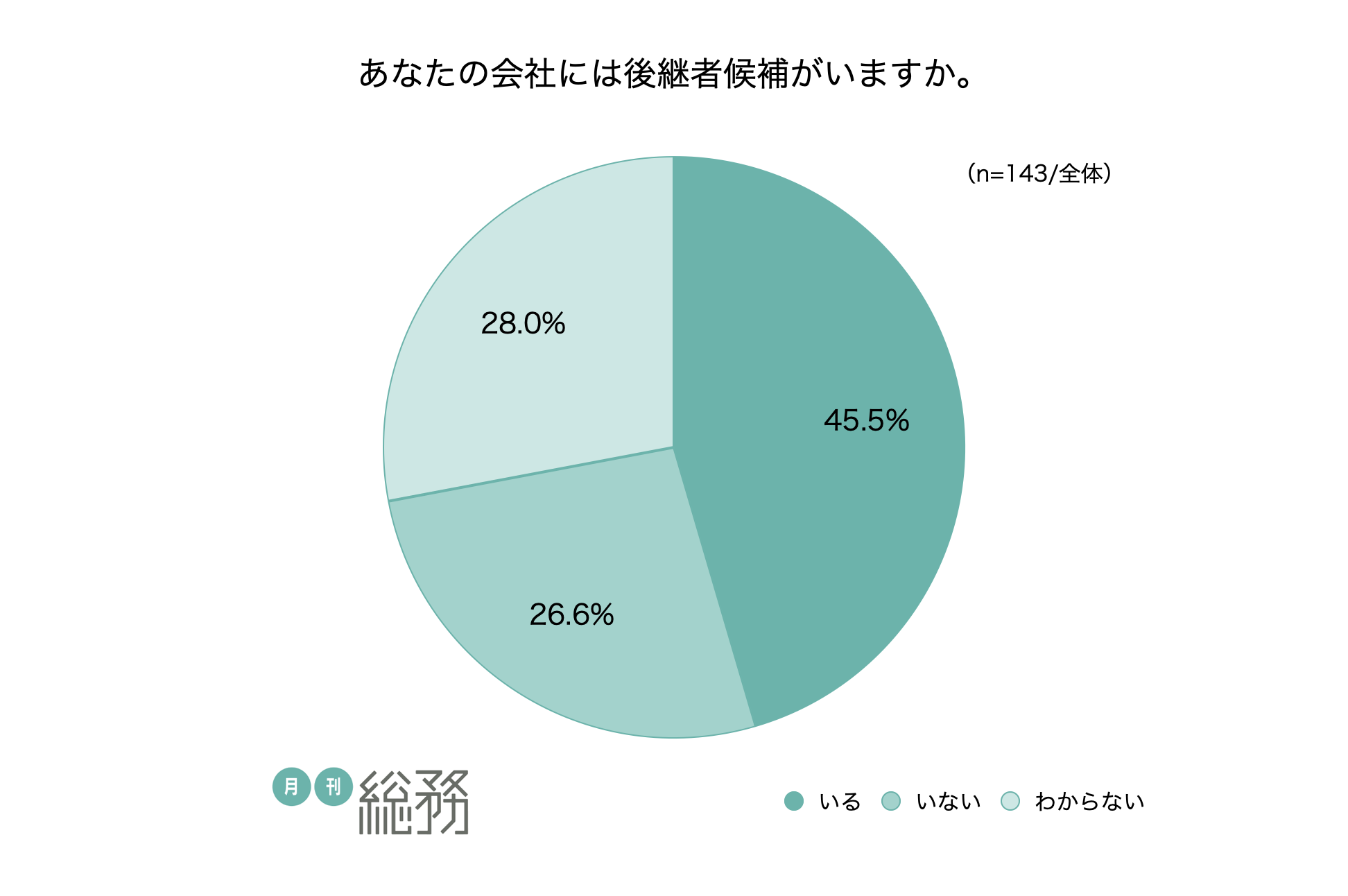

後継者がいる企業は半数以下

会社に後継者がいるか尋ねたところ、「いる」が45.5%、「いない」が26.6%、「わからない」が28.0%という結果になった(n=143)。

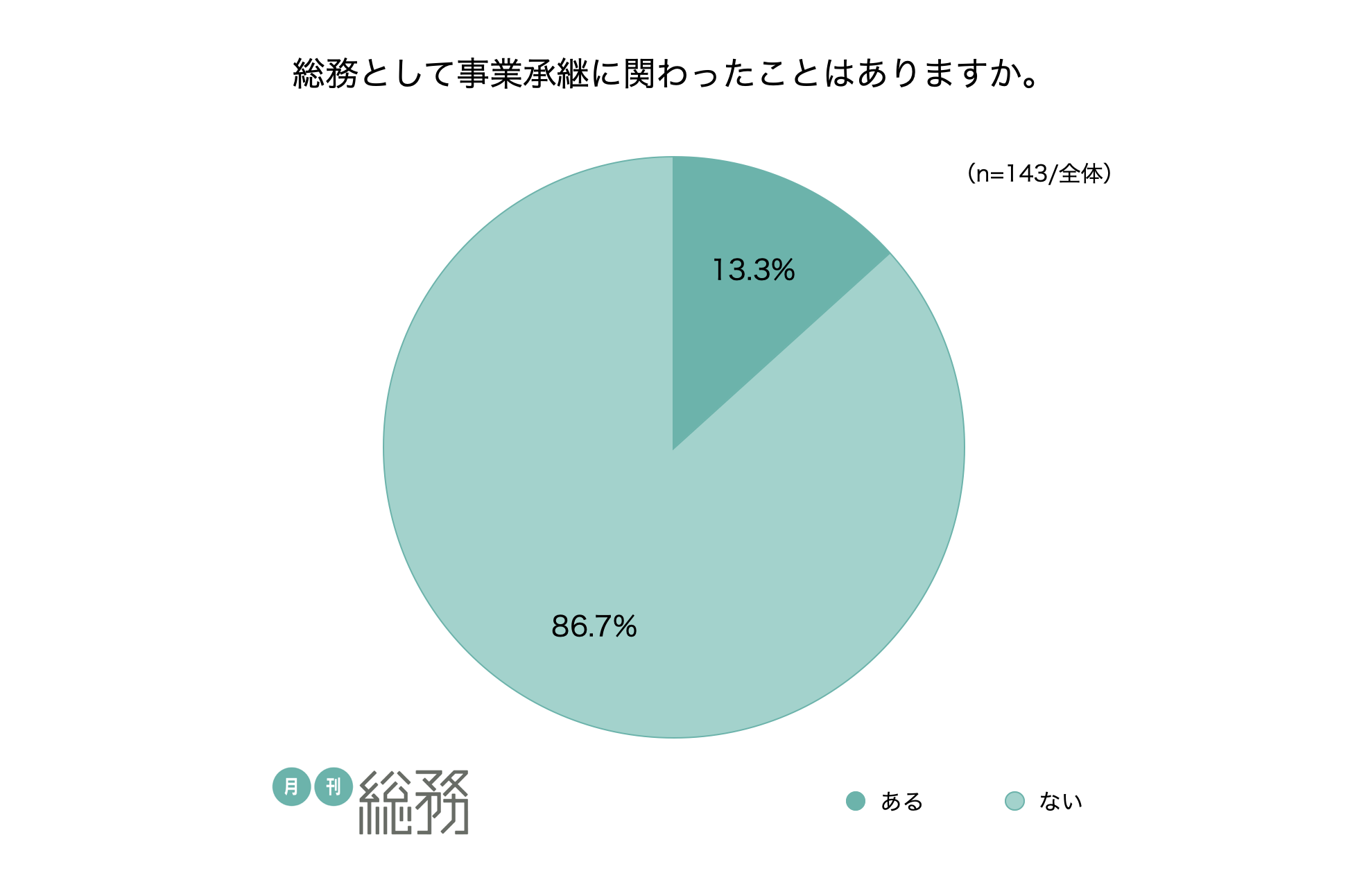

事業承継に関わったことのある総務は2割以下

総務として事業承継に関わったことがあるか尋ねたところ、「ある」と回答した総務は13.3%にとどまった(n=143)。

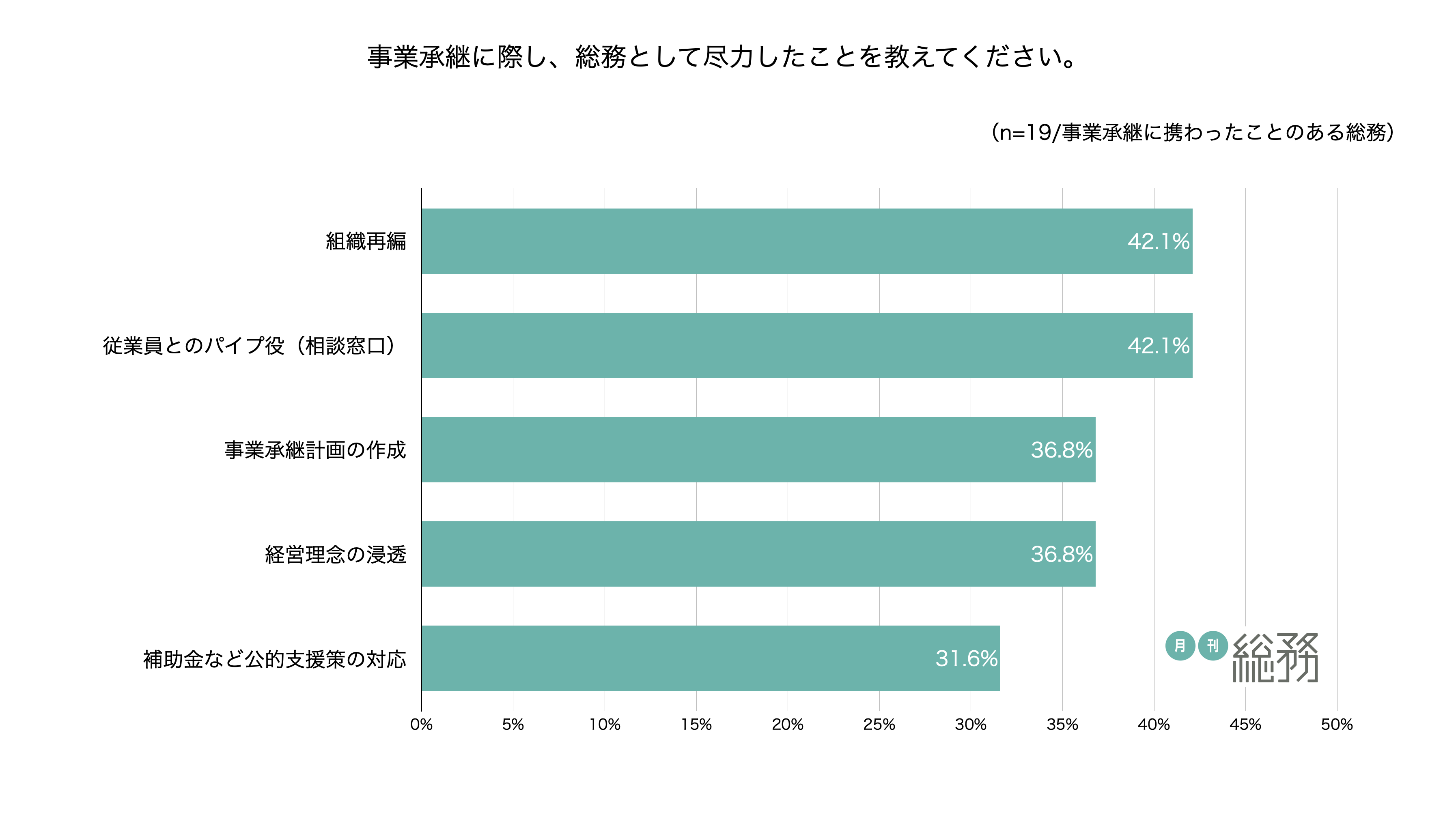

事業承継で総務が尽力したのは「組織再編」「従業員とのパイプ役(相談窓口)」

事業承継に際し、総務として尽力したことはなにか尋ねたところ、「組織再編」と「従業員とのパイプ役(相談窓口)」がともに42.1%で最多となった(n=19/事業承継に関わったことのある総務)。

組織再編:42.1%

従業員とのパイプ役(相談窓口):42.1%

事業承継計画の作成:36.8%

経営理念の浸透:36.8%

補助金など公的支援策の対応:31.6%

ノウハウの承継:26.3%

知的財産権(特許等)の管理:26.3%

税務手続き:21.1%

事業再編:21.1%

顧客の対応:21.1%

人員整理:15.8%

取引先や人脈の承継:15.8%

その他:5.3%

<事業承継で苦労したこと / 一部抜粋>

- 株主対応

- 先代と後継者との考え方の違い

- 企業文化の相違。給与設定について

- 文字や形になっていないノウハウの継承が難しい

- 対人関係が大変でした。事業承継前は完全極秘でしたし

<事業承継でもっとやっておけばよかったこと / 一部抜粋>

- 知財の登録

- IT促進

- 税務対応の強化

- 採用と人材教育

- 組織体制の強化

- 後継候補者を一人ではなく、数人用意したかった

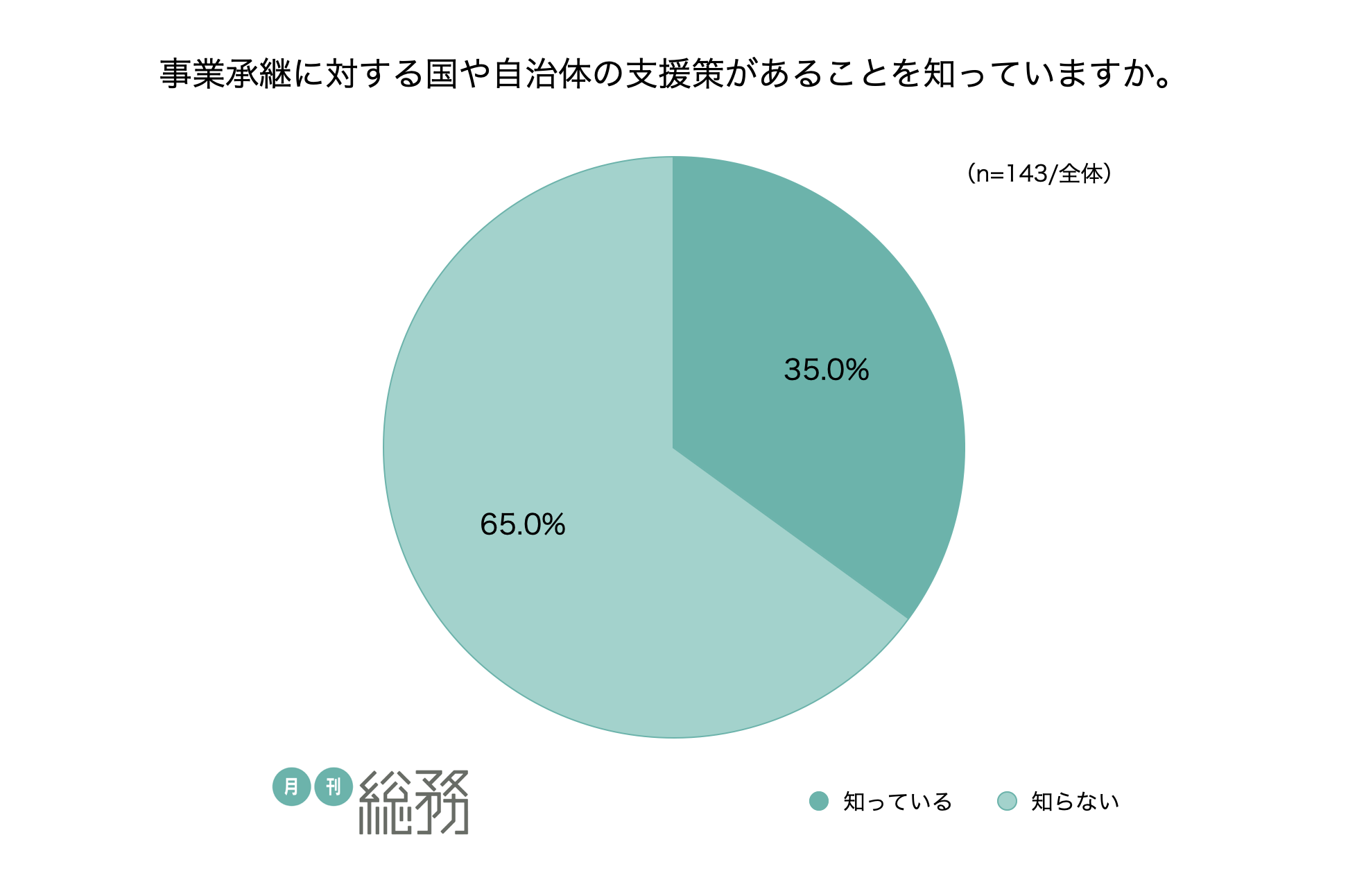

事業承継の公的支援策を知らない人が約7割。事業承継に関わった経験がある総務は6割以上が知っていると回答

事業承継に対する国や自治体の支援策があることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が35.0%、「知らない」が65.0%という結果になった。事業承継に関わった経験の有無によって認知に差が生じた(n=143)。

〜事業承継に関わったことがある(n=19)〜

知っている:63.2%

知らない:36.8%

〜事業承継に関わったことがない(n=124)〜

知っている:30.6%

知らない:69.4%

事業承継で利用した公的支援は「税制」「補助金」「相談窓口」など

事業承継に際し、国や自治体の支援策を利用したか尋ねたところ、「利用した」が21.1%、「利用しなかった」が78.9%という結果になった(n=19/事業承継に関わったことのある総務)。

<利用した支援策>

- 税制(事業承継税制、経営資源集約化税制など)

- 事業承継の相談・伴走(事業承継・引継ぎ支援センターなど)

- 国の補助金(事業承継・引継ぎ補助金など)

- 自治体の補助金

- ガイドライン・マニュアル

- 承継時の課題や経営状況の分析(事業承継診断、ローカルベンチマークなど)

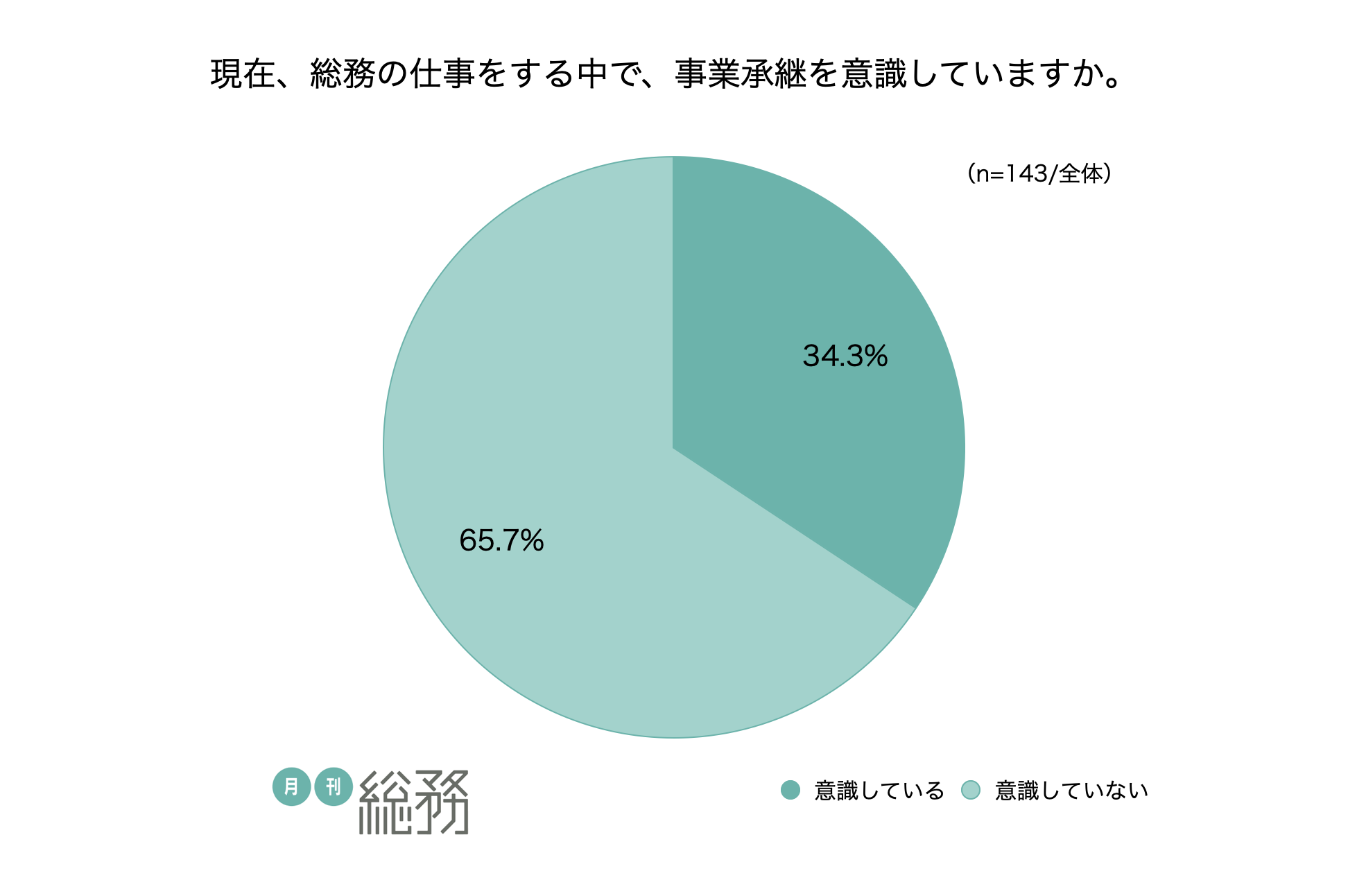

総務の仕事の中で事業承継を意識している人は約3割

現在、総務の仕事をする中で、事業承継を意識しているか尋ねたところ、「意識している」が34.3%、「意識していない」が65.7%という結果になった(n=143)。

<事業承継を意識していない理由 / 一部抜粋>

- 社長がまだ若いから

- 後継者候補がおり、先々を見据えて教育がされている

- 通常の仕事が優先となっており、後回しになっている

- 親会社の意向で決まるから

<事業承継について不安なこと / 一部抜粋>

- 次の世代の後継者育成に関して不安

- 後継者はおり、その育成は実施されているが、社内浸透や対外的な信用継承などについて不安な面はある

- 田舎では、小さな会社の事業承継は、税理士も詳しくなく、相談窓口もない状況です。都内近郊では専門家の方なども多く不便はありませんでしたが、田舎ではどうにもならない小企業・個人事業の方が多くいる現状があります。後継者の不在・育成も大きな課題ですが、事前に相談する窓口や税理士等の専門家がいない現状が、田舎ではより問題を大きくしていると感じます

- 後継者の選定が血縁でしか行われないため適性に不安

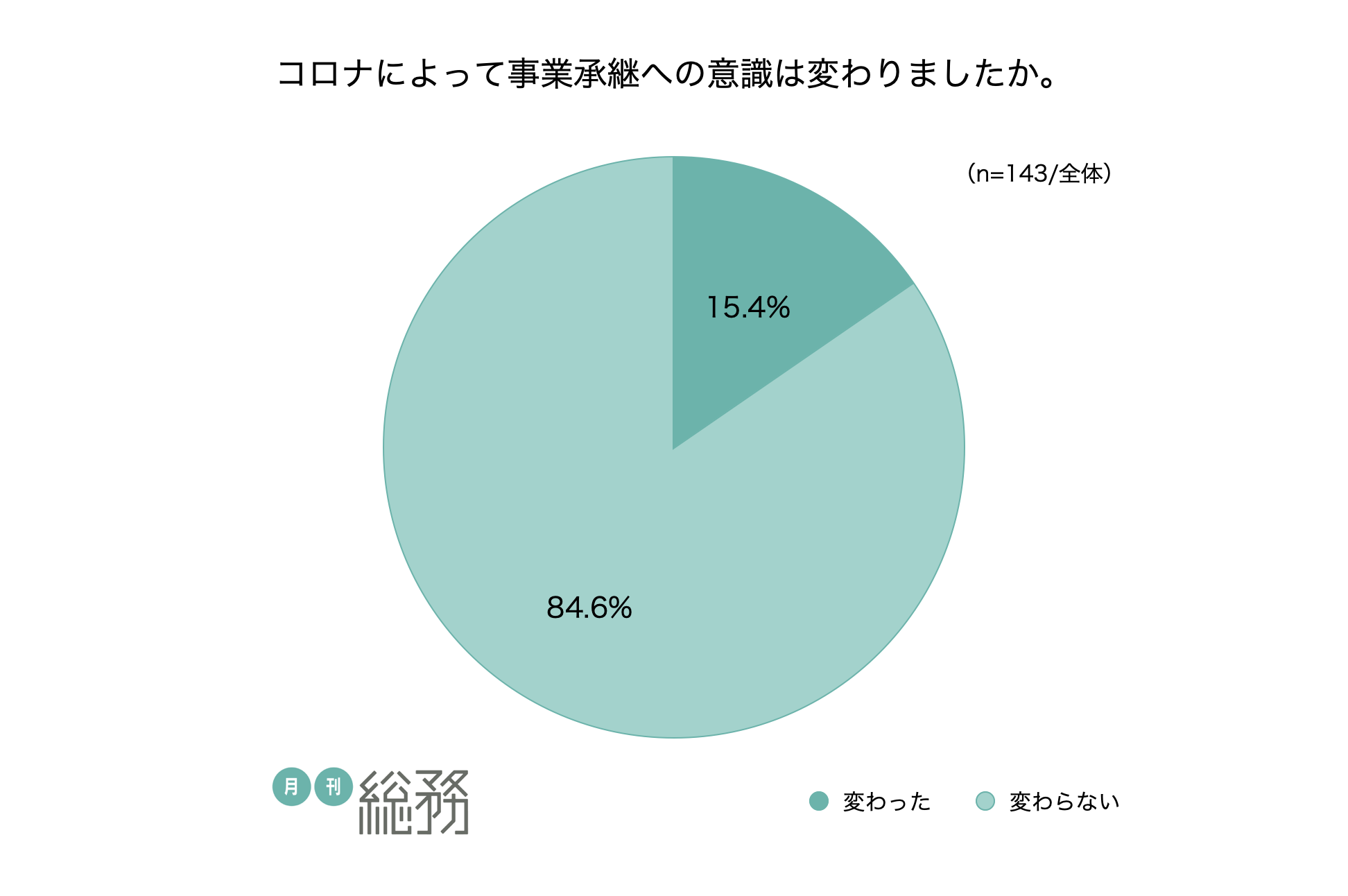

新型コロナによる事業承継への意識の変化は多くないものの、業務属人化解消など課題が明確に

新型コロナによって事業承継への意識は変わったか尋ねたところ、「変わった」は15.4%にとどまりまったが、属人化からの脱却など、テレワークなど働き方の変化に伴う対応の必要性を感じている声があった(n=143)。

<どのように意識が変わったか / 一部抜粋>

- 突然出社ができない、代表が一人で業務をしなければならない状況になるということが分かった

- 業務内容の見える化をしなければ、長期にわたっての継承は出来ないと感じている

- 属人化の解消の意識が強くなった

- 経営者が高齢であることから、突発的に経営者変更を余儀なくされる可能性がある

総評

今回の調査では、事業承継に関わったことのある総務、ないし日常から事業承継を意識している総務は少なく、その経験によって知識にも差があることが明らかになった。

事業承継に対する国や自治体の支援策についての知識は、事業承継に関わった経験の有無によって認知に顕著な差が生じた。経験者からが「全て一から調べなくてはならず大変だった」という声もあった。事業承継は同じ会社でも頻繁に経験する人はなかなか少ないと考えらるので、総務の対応としてのノウハウ蓄積にも課題があるだろう。

新型コロナによる事業承継への意識については、あまり変化がない方が多いという結果になった。一方で、このコロナ禍で急に働き方の変化を余儀なくされた苦労から、業務の見える化や属人化解消を事業承継の土台の一つとして捉えた方もいたようだ。

【調査概要】

調査名称:総務と事業承継に関する調査

調査対象:『月刊総務』読者、「月刊総務オンライン」メルマガ登録者ほか

調査方法: Webアンケート

調査期間:2022年5月11日〜2022年5月19日

有効回答数:143件

■調査結果の引用時のお願い

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記をお願いします。

例:「『月刊総務』の調査によると」「『月刊総務』調べ」など

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。